par Zoé Vernin

Il y a un an, j’arrivais à Gabès à la fin du mois d’août et je m’apprêtais à y retourner plusieurs fois pendant l’année. Beaucoup de témoignages et d’articles parlent d’une « catastrophe », d’un « désastre », d’un « poison », qualifiant même pour certains cette ville côtière du Sud tunisien, de « terre maudite » ou de « rives de la mort ». Personne ne peut rester neutre devant ce qu’il se passe à Gabès, si ce n’est les défendeurs d’un modèle de développement qui se rend aussi implacable que « criminel » pour la population et son environnement.

Devant le Groupe Chimique Tunisien de Gabès (photo de Raphaël Bodin)

Devant le Groupe Chimique Tunisien de Gabès (photo de Raphaël Bodin)

A peine entrée en ville la première fois, « je n’ai pas seulement senti la pollution, je l’ai g outée », pour reprendre les mots d’une femme de Gabès que je rencontrerais bien plus tard. Le lendemain, quand je me suis retrouvée devant le Groupe chimique tunisien, sans doute toutes ces sentences lues et entendues se sont bousculées en même temps. Je n’ai pas trouvé beaucoup de mots pour exprimer mon désarroi aux militants qui m’accompagnaient. Je suis restée un moment, décontenancée, à regarder un monstre aux tentacules fumantes, déverser ses boues noires dans la mer, à une centaine de mètres des premières habitations.

outée », pour reprendre les mots d’une femme de Gabès que je rencontrerais bien plus tard. Le lendemain, quand je me suis retrouvée devant le Groupe chimique tunisien, sans doute toutes ces sentences lues et entendues se sont bousculées en même temps. Je n’ai pas trouvé beaucoup de mots pour exprimer mon désarroi aux militants qui m’accompagnaient. Je suis restée un moment, décontenancée, à regarder un monstre aux tentacules fumantes, déverser ses boues noires dans la mer, à une centaine de mètres des premières habitations.

Les sinistres dilemmes que ces injustices environnementales mettent en lumière ou engendrent à Gabès ont des explications, bien que compréhensibles, difficilement acceptables.

Les témoignages et les actes de résistance sont néanmoins porteurs d’une partie de la vérité et de la solution. Aujourd’hui beaucoup se soulèvent contre la destruction d’un patrimoine écologique inestimable et nourricier et contre la dégradation de la santé des populations à qui on n’accorde ni le droit de savoir ni les moyens de se soigner.

« Un paradis sur terre » sacrifié sur l’autel du développement

Entre l’oasis et la mer, Gabès, avant l’arrivée du complexe chimique

Entre l’oasis et la mer, Gabès, avant l’arrivée du complexe chimique

L’oasis de Gabès : une création de l’homme qui aujourd’hui la condamne lentement

L’oasis est « un écosystème créé par l’homme autour d’un point d’eau dans le désert, entretenu par un système de gestion technique et sociale des ressources en eau » m’explique Amin, agronome au sein de l’Association de Sauvegarde de l’Oasis de Chenini (ASOC)[1]. Gabès est la seule oasis littorale au monde, ce qui lui vaut d’être reconnue par l’UNESCO comme un patrimoine naturel d’une valeur universelle[2]. Dans le passé, ses ressources en eau et sa biodiversité étaient en effet exceptionnelles. Les palmiers dattiers créent en effet un climat propice aux arbres fruitiers et les cultures maraichères qu’ils abritent. Organisée en étage, l’oasis nourrit et fait prospérer Gabès, connu notamment pour ses dates, ses grenades et son henné. A l’époque, on y vit, on en vit, et on peut même se baigner dans ses retenues d’eau (bassins, petits barrages, canaux).

Les gabésiens que j’ai rencontré témoignent d’un attachement déchirant à ce « paradis ». C’est d’abord celui de leurs familles qui, à Gabès, disposaient presque chacune d’une parcelle de ce jardin d’Eden. Abdallah, qui a grandi à Gabès dans les années 1940, me raconte « une enfance paisible », ici dans la partie de l’oasis de Chott Essalem où « tous les habitants vivaient en harmonie de la pêche et de l’agriculture »[3]. Aujourd’hui, les plus jeunes tentent d’imaginer ce dont les anciennes générations se souviennent. Le sentiment d’appartenance à l’oasis continue de se transmettre d’une génération à l’autre, et aujourd’hui, beaucoup tentent de sauver ce patrimoine sans pareil.

De gauche à droite : Ali, Nejib et son fils Mohamed, et Amin, qui oeuvrent à la conservation de l’oasis de Chenini (Gabès)

De gauche à droite : Ali, Nejib et son fils Mohamed, et Amin, qui oeuvrent à la conservation de l’oasis de Chenini (Gabès)

Par exemple, Amin (à droite) a toujours vécu à l’oasis de Chenini, et travaille maintenant pour l’ASOC. Il me fait visiter le jardin de la biodiversité dont il s’occupe et qui a vocation à conserver de nombreuses espèces locales. Aujourd’hui, elles disparaissent « à cause des dégradations environnementales et de l’invasion des semences de marchés internationaux » me dit-il[4]. Nejib (au milieu) a fait aussi de son terrain un musée qu’il continue de cultiver pendant sa retraite et qu’il espère pouvoir un jour confier à Mohamed, son fils. Enfin il y a Ali, qui s’occupe d’une parcelle consacrée uniquement à la reproduction de semences locales (à gauche).

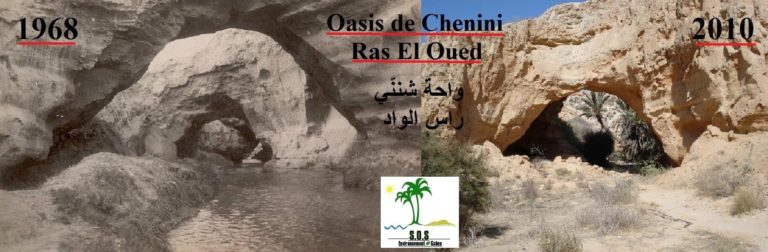

L’homme qui a créé l’oasis il y a des siècles, l’a détruit en quelques décennies seulement. L’industrie chimique a tari les sources d’eau de l’oasis.

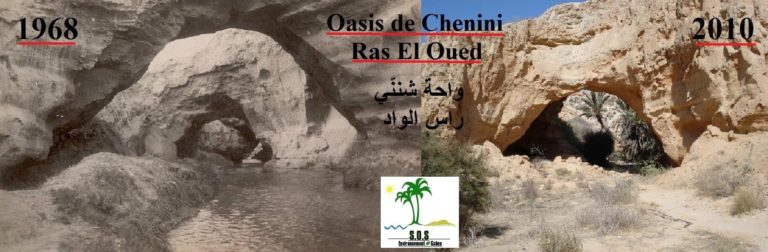

« Ras El Oued », soit littéralement « la tête de l’oued », est aujourd’hui asséchée

« Ras El Oued », soit littéralement « la tête de l’oued », est aujourd’hui asséchée

Dans le film documentaire « Gabes Labess » (« Tout va bien à Gabès ») de Habib Ayeb[5], la parole est donnée aux petits paysans de l’oasis. Ils témoignent de la disparition totale de l’eau depuis le début des années 1980. Elle se pompe désormais en petite quantité et se paie très cher alors qu’elle coulait « en abondance et restait quasiment gratuite » avant l’arrivée du Groupe Chimique Tunisien (GCT). Les pollutions de l’eau et de l’air ont aussi des impacts terribles sur les récoltes, et parfois empoisonnent les animaux qu’on élève aussi dans l’oasis. Bien que beaucoup « ne vendraient leur terre pour rien au monde », certains y ont été contraints car il est devenu difficile d’en vivre, et les enfants désertent peu à peu l’oasis. L’urbanisation souvent anarchique grignote depuis peu à peu l’oasis.

Le golfe de Gabès : une pépinière marine devenue cimetière

Le golfe de Gabès a longtemps été reconnu comme la plus grande réserve de poissons et coquillages de Tunisie. Son large plateau continental, la forte amplitude de ses marées et surtout l’existence d’une incroyable diversité biologique, font du Golfe de Gabès une pépinière marine exceptionnelle en Méditerranée.

Aujourd’hui sur la plage de Gabès, la mer recrache tragiquement des tortues marines et des poissons morts. Le golfe est considéré comme un des plus inquiétants « hot spot » (point chaud) de la Méditerranée en termes de pollution.

Aujourd’hui sur la plage de Gabès, la mer recrache tragiquement des tortues marines et des poissons morts. Le golfe est considéré comme un des plus inquiétants « hot spot » (point chaud) de la Méditerranée en termes de pollution.

Selon SOS Environnement Gabès, une page qui documente les impacts de la pollution[6], le nombre d’espèces marines serait passé de 250 en 1965, à seulement 50 aujourd’hui.

Contraints d’aller toujours plus loin au large pour travailler, les pêcheurs manifestent ainsi souvent pour dénoncer la disparition progressive de toutes ces ressources qui nourrissaient et faisaient aussi vivre Gabès.

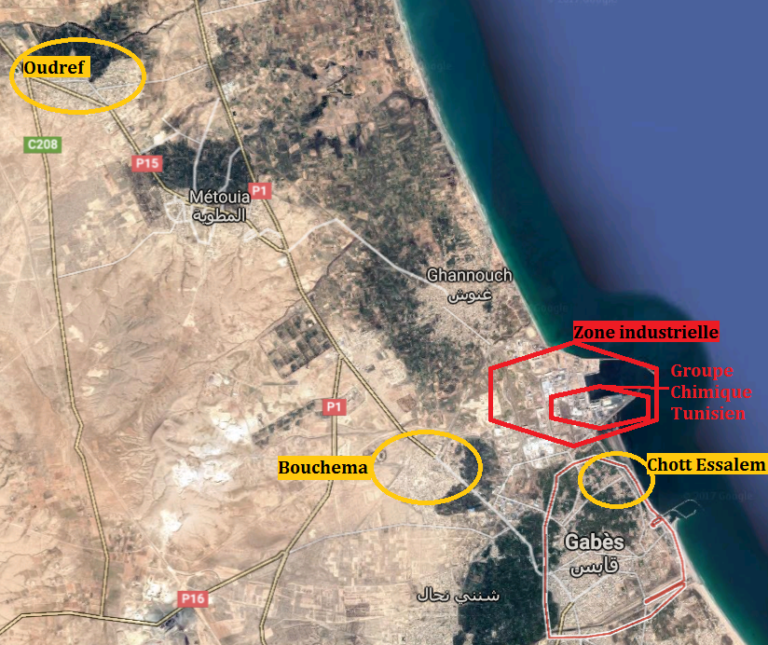

« Un des plus beaux endroits de la terre » a été ainsi voué à devenir une des plus grandes zones industrielles de transformation chimique en Tunisie, accueillant des sociétés pétrolières et des cimenteries, et notamment le site le plus important de la production d’engrais et d’acide phosphorique du Groupe Chimique Tunisien.

« C’est comme une guerre »

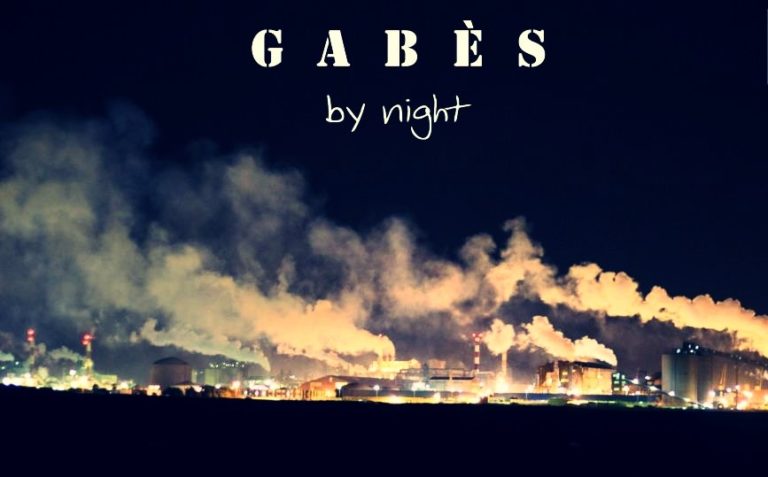

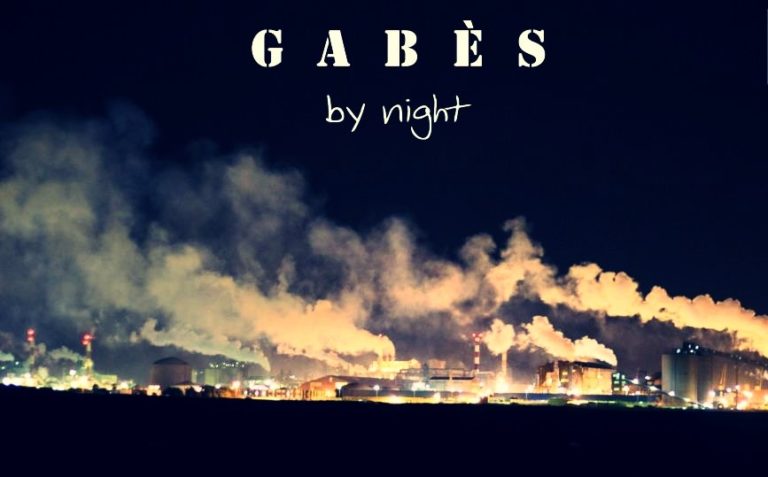

« Gabès by night », ou Gabès de nuit, une photo tristement connue sur les réseaux sociaux

« Gabès by night », ou Gabès de nuit, une photo tristement connue sur les réseaux sociaux

C’est en 1972 que Gabès s’ouvre « au développement ». Au départ, c’est une usine qui transforme le phosphate en acide phosphorique, et qui pour cela se dote d’une unité de production d’acide sulfurique. Aujourd’hui ce site produit toujours 57% de la production nationale d’acide phosphorique, un acide utilisé contre l’oxydation dans les laboratoires ou dans les industries métalliques, mais pouvant aussi être ajouté dans la fabrication de sodas, d’engrais ou même de détergents. Jusqu’en 1985, le complexe se développe et s’installent alors une usine de di-ammonium phosphates (DAP, principalement utilisé comme engrais) et une usine d’ammonitrate (également un engrais). Toutes ces sociétés sont publiques et rattachées au Groupe chimique tunisien qui dans le bassin minier extrait et lave aussi le phosphate puis l’achemine ensuite jusqu’aux unités de transformation, voraces en eau, de Gabès mais également de Mdhilla, de Sfax et de Skhira.

A Gabès, on respire depuis maintenant quarante-cinq ans de l’ammoniac, du dioxyde de souffre, du dioxyde d’azote, du fluorure et du sulfure d’hydrogène, et bien d’autres polluants. Et si des décrets encadrent le contrôle et le suivi des émissions[7], un rapport du PNUE reconnait qu’en la matière, « considérant l’importance de l’activité du GCT […], les unités industrielles du GCT ont bénéficiés d’un statut particulier auprès des autorités publiques » chargées de le surveiller[8]. C’est de plus, « à l’exploitant d’équiper les points de mesure et de prélèvement des échantillons », ce qui, selon le même rapport, conduit finalement « le GCT à exercer son propre auto-contrôle ». Les crimes se perpétuent aussi par les abus relatifs à sa « gestion » des déchets rejetés : ce sont les phosphogypses, produits à hauteur de 5 tonnes pour une seule tonne d’acide phosphorique. A Gabès, on produit ainsi 5 fois plus de déchets que de produits exportés. Les quantités sont vertigineuses : c’est 4 590 000 de tonnes de phosphogypses par an si on se réfère aux 900 000 tonnes d’acide phosphorique produites en moyenne annuellement, multiplié par 45 années…

Ainsi, 42 000 m3 de boues gypseuses (mélange d’eau et de phosphogypse) sont déversés dans la mer sans traitement chaque jour dans le Golfe de Gabès, tapissant ainsi ses plages et ses fonds marins. En Tunisie, le phosphogypse est considéré comme un déchet dangereux par la législation tunisienne,[9] en raison de la présence de métaux lourds et de matières radioactives dont la liste est longue : strontium, cadmium, plomb, nickel, radium, uranium, etc.[10]

Ainsi, 42 000 m3 de boues gypseuses (mélange d’eau et de phosphogypse) sont déversés dans la mer sans traitement chaque jour dans le Golfe de Gabès, tapissant ainsi ses plages et ses fonds marins. En Tunisie, le phosphogypse est considéré comme un déchet dangereux par la législation tunisienne,[9] en raison de la présence de métaux lourds et de matières radioactives dont la liste est longue : strontium, cadmium, plomb, nickel, radium, uranium, etc.[10]

Le GCT ne s’est pas plus acquitté de la règlementation particulière relative à la gestion des déchets dangereux comme l’indique toujours le même rapport et comme il est possible de le constater par les torrents noirs qu’il déverse dans la mer. Si on se réfère aux mesures réalisées par SOS Environnement Gabès, les taux de radioactivité sur les plages de Gabès seraient de 3 à 4 fois supérieurs à la dose maximum retenue par la commission internationale de protection nucléaire.

Une marginalisation environnementale

Une marginalisation environnementale

« Gabès est la petite Tchernobyl de la Tunisie » pour Nader qui vit à quelques centaines de mètre du Groupe chimique, dans le quartier de Chott Salem. « C’est comme une guerre. Ce n’est pas un hasard qu’ils aient choisi Gabès pour implanter le GCT. Gabès étant une zone touristique par nature, ils ont décidé de le détruire pour que d’autre apparaissent plus favorable ».[11] Abdallah lui, se souvient qu’à l’époque « les gens n’avaient pas forcément conscience des risques que l’on prenait pour l’environnement, et ils se sont réjouis de l’arrivée d’une nouvelle source d’emplois ».

Après le 14 janvier 2011, la section locale de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) a saisi le processus de justice transitionnelle pour faire reconnaître « Gabès, une région victime de la pollution ». Le dossier déposé en 2016 à l’Instance Vérité et Dignité (IVD) vise à démontrer une marginalisation organisée sur le plan environnemental. Les preuves se concentrent sur les impacts du Groupe chimique tunisien, et ont vocation à non seulement « dévoiler la vérité », mais aussi à faire reconnaître et réparer les préjudices subis par Gabès. Actuellement, ce dossier est toujours en cours de traitement.

« Ici, le cancer s’attrape comme la grippe »

*Témoignage de Sarah, une jeune fille qui habite à Bouchema.

« Ce corps est de Gabès » : le 17 avril 2017 lors de la visite d’une

caravane de solidarité internationale, les photos d’une enfant de Chott Essalem (Gabès) souffrant de graves malformations, sont exposées comme les conséquences directes de la pollution, « le résultat de leur développement ».

Longtemps un tabou, les problèmes de santé s’expriment au quotidien mais ne trouvent ni reconnaissance, ni remède.

A Gabès, la maladie « rare » semble devenir « commune » et la mort prématurée ne parait plus arrivée comme « par accident » dans les témoignages d’habitants gabésiens. Parmi ces personnes qui portent les pathologies et les deuils, il y a Rachid et la famille Aji.

Rachid a travaillé 39 ans dans l’Industrie Chimique de Fluor, une société crée par l’Etat Tunisien en 1971 (puis privatisée en 1992) à côté du Groupe chimique tunisien. Il était « un agent technique qui intervenait sur toutes les machines de la société », société spécialisée dans la production et la commercialisation du fluorure d’aluminium. Il raconte :

« Dès 1991, j’ai commencé à ressentir des douleurs aux articulations, j’ai fait de nombreuses radios et j’ai consulté beaucoup des médecins qui jusqu’en 2011, me disaient tous « tu n’as rien, ce ne sont que des rhumatismes ! ». Avant, il était interdit de parler. L’impact de la pollution sur la santé était un tabou. Aujourd’hui, je peux dire que je suis atteint de la fluorose, qui était déjà une maladie professionnelle reconnue à l’échelle internationale, mais qui l’est réellement devenue en Tunisie que depuis 2011 ».

Après le 14 janvier, il décide alors de « mener son combat » au tribunal et à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Le tribunal a reconnu en 2011 sa maladie et la responsabilité de la société qui l’a exposé à des matières toxiques sans l’avoir prévenu des risques et sans l’avoir un minimum protégé. A cause de la fluorose, Rachid a perdu 40% de ses capacités physiques. « Il n’existe aucun traitement pour guérir ou atténuer la fragilisation osseuse et la calcification des ligaments, je ne peux prétendre qu’à des anti-inflammatoires ». Sa profession dans une usine chimique de fluor, et la classification légale de la fluorose comme maladie professionnelle, lui a ainsi donner une base légale manifeste pour réclamer ces droits (et notamment des dédommagements). D’autres travailleurs de la société l’auraient depuis contacté pour envisager des démarches similaires. Seulement, à Gabès (et dans d’autres régions de la Tunisie), l’exposition professionnelle n’est pas la seule source d’intoxication chronique par le fluor. En effet, les rejets notamment industriels en contiennent – c’est le cas du phosphogypse – et contaminent les sols, les nappes et les eaux de surface, exposant ainsi plus largement les populations. Reste à savoir si cette exposition « différée », dispose des mêmes considérations légales et des mêmes possibilités de recours judiciaires…

Car s’il a été démontré que le régime de Ben Ali empêchait systématiquement les scientifiques d’engager toute étude épidémiologique et les médecins de se prononcer à ce sujet, la parole s’est libérée depuis la chute de son régime. Mais pour autant, est-on aujourd’hui davantage entendu ?

La famille Aji vit dans un quartier de Bouchema, une petite ville à 3km de Gabès, derrière le Groupe chimique. Leur fils Nisar est décédé l’année dernière, il avait 47 ans. En larmes, ses parents se souviennent de sa dernière année, particulièrement douloureuse : l’état de ses poumons et de son foie s’est brutalement aggravé. « Les médecins consultés lui disaient que c’était à cause de la pollution, mais ils n’ont jamais donné de certificat pour prouver ce lien » m’explique sa mère.[12] La famille Aji se rappelle que les premiers symptômes de Nisar étaient apparus en 1994 alors qu’il travaillait dans l’unité de production d’acide sulfurique du GCT.

Allongée sur le lit, la sœur de Nisar, Insaf ne dit pas grand-chose, elle ne fait que tousser. Elle respire difficilement l’oxygène d’un appareil branché qui inquiète sa famille, redoutant les pannes ou les coupures d’électricité. Ces problèmes respiratoires ont commencé en 2015 quand « elle est tombée dans la maison à cause d’une asphyxie » m’explique sa mère :

Allongée sur le lit, la sœur de Nisar, Insaf ne dit pas grand-chose, elle ne fait que tousser. Elle respire difficilement l’oxygène d’un appareil branché qui inquiète sa famille, redoutant les pannes ou les coupures d’électricité. Ces problèmes respiratoires ont commencé en 2015 quand « elle est tombée dans la maison à cause d’une asphyxie » m’explique sa mère :

« Aujourd’hui ses poumons sont complètement asséchés et les médecins nous ont conseillé de l’emmener loin de Gabès, mais nous n’avons pas les moyens de déménager ».

Insaf a reçu la visite du délégué de Bouchema (représentant de l’Etat sur un territoire intermédiaire entre la municipalité et le gouvernorat) qui avait promis de trouver une solution. Par la suite, « les médias sont venus mais ils n’ont pas publié leur reportage », et un représentant du ministère de la santé a également fait le déplacement, mais n’a pas non plus donné signe depuis. « Pourtant l’état de santé d’Insaf nécessite une transplantation pulmonaire de toute urgence » souligne sa famille qui vit avec le sentiment d’être laissée, une seconde fois, à son propre sort.

« La science n’a pas démontré le lien direct entre les pollutions et les maladies, mais ça ne veut pas dire qu’il n’en existe pas »

*Moncef, étudiant en médecine et membre de l’association des médecins tunisiens humanistes

«

Les habitants tiennent la pollution responsable de tous leurs maux, et des personnes malades à Gabès, il y en a beaucoup » témoigne

Moncef et Marwen,

[13] de

l’association des médecins tunisiens humanistes, une association d’étudiants en médecine qui mène des actions de sensibilisation sur Gabès depuis 2012. «

Pas encore praticiens », ils s’intéressent beaucoup aux conditions de santé des habitants de Gabès et notamment aux liens entre les maladies et les pollutions. A ce propos, ils disent manquer de moyens (laboratoires, etc.) et d’arguments scientifiques (études, etc.) qui pourraient les accréditer. Marwen a fait

des recherches sur l’ostéoporose en coopération avec un institut suisse, car beaucoup de gabésiens en souffrent et ici tout le monde s’accorde à imputer aux pollutions cette maladie qui fragilise gravement les os. Il se souvient des réactions des personnes venues assister à la rencontre publique qu’il avait organisé pour présenter cette

« réalité scientifique », soit «

l’absence d’étude dans le monde qui prouve un quelconque lien entre l’ostéroporose et les pollutions ». « J’ai bien senti que ce n’était pas ce que les gens voulaient entendre » conclut Marwen d’un ton grave. Pour Moncef, il faudrait d’abord commencer par évaluer le nombre de cas d’ostéoporose à Gabès mais «

cela reste compliqué car il faudrait faire passer un examen spécialisé à un grand échantillon de personne, or c’est très cher et il n’y a pas le matériel nécessaire à l’hôpital public de Gabès ».

Le combat pour l’ouverture d’un hôpital universitaire …

Les états de détresse cristallisent depuis de nombreuses années le combat régional pour l’ouverture d’une faculté de médecine à Gabes, et la transformation de l’hôpital public, en hôpital universitaire. Abdallah[14] milite pour cela depuis plus de 20 ans. Les obstacles n’ont pas manqué jusqu’à ce jour, car beaucoup de gens selon lui, « notamment les médecins, ont intérêt à bloquer un projet qui donnerait de la valeur à l’hôpital public au détriment des cliniques privées ». Même après 2011, il s’est vu refuser l’autorisation de créer une association de soutien à ce projet. Pour lui, en lui refusant « même l’autorisation d’exister, ils veulent nous fatiguer ». Toutefois, les soutiens ne manquent pas auprès de la population : une manifestation a réuni plusieurs milliers de personnes en 2013 selon Abdallah et « un conseil ministériel a cette même année fini par conclure que Gabès méritait d’avoir une faculté de médecine ». Moncef, actuellement en stage au service des urgences de Gabès espère lui aussi ce « changement ». En effet, l’état actuel de l’hôpital de Gabès pousse beaucoup de gabésiens à se rendre à Sfax (140km) voire à Tunis (400km) pour consulter des professeurs et des spécialistes, ou pour accéder à des centres d’analyses et des offres de soins indisponibles près de chez eux. Au-delà de la difficulté des personnes malades d’accéder à des soins adéquats, cette situation conduit à une dispersion des données, et en cela compromet les possibilités d’une étude épidémiologique à un niveau régional. En effet, l’origine des patients n’est pas systématiquement enregistrée dans l’ensemble des hôpitaux régionaux, quand, en plus, le registre

national présenterait de nombreu

x dysfonctionnements. Par ailleurs, pour Moncef et Marwen, certaines données restent inaccessibles dû à « un encadrement lé

gal très restrictif du secret médical ».

« Stop killing gabesien people » parmi les slogans de la marche populaire de 2013

… et la transparence des données sur la pollution

D’après Moncef, « pour arriver à faire le lien avec des pathologies, il faudrait également arriver à démontrer les taux de concentration des polluants dans l’air, et pour cela développer des unités de recherche ».

Dans le temps, Ben Ali avait installé en centre-ville, « boulevard de l’environnement », un panneau de mesure de la pollution « en temps réel » : les taux de dioxyde de souffre, d’oxyde d’azote et d’ammoniac ne dépassaient étrangement jamais les seuils autorisés.[15] En 2017, de « fortes suspicions » existent toujours vis-à-vis des mesures réalisées par le Groupe chimique tunisien qui les délivre à l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE). Cette agence a été interpellée dernièrement à la suite de la publication de la liste des villes mondiales les plus polluées en 2016 que l’Organisation Mondiale de la Santé réalise sur les données renseignées par les Etats. Parmi les 4 villes tunisiennes retenues, Gabès n’y figurait pas ! Reconnues « erronées », les données devraient être normalement rectifiées par l’ANPE, et Gabès et Gafsa devraient trouver finalement leur place dans la liste de l’OMS avant les centres industriels de Tunis, Bizerte et Sfax[16].

| A ce propos, l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) devrait être prochainement amenée à mettre en œuvre le projet euroméditerranéen Gouv’airnance « visant à créer un système pérenne de suivi de la qualité de l’air » dans le gouvernorat de Gabès. L’association Air PACA[17] (France) sera notamment chargée « d’aider l’ANPE à apporter un diagnostic en trois volets aux acteurs de Gabès : avec la mise à jour de l’inventaire des polluants prégnants dans la région, deux campagnes de mesures de terrain et la mise en place d’outils de modélisation des pollutions ». A suivre donc… |

En attendant, des initiatives d’épidémiologie populaire

La société civile tente de répondre à l’absence de sensibilisation, de donnée et d’enquête publique. C’est notamment ce qu’a essayé de faire l’association de Nader, l’association de protection de l’oasis Chatt Sidi Abdel Salem(APOCSG).[18] Dans « Gabès, histoire d’un génocide »,[19] l’association a notamment listé les différents polluants et matières radioactives présents à Gabès et a indiqué pour chacun les impacts potentiels sur l’humain et sur l’environnement. La liste des risques pour la santé est longue, et se vérifie à Chott Essalem selon l’association qui donne l’alerte. Sur la base d’observations et notamment d’une étude statistique qu’elle a menée en effectuant du porte à porte auprès de cent familles, « il existe un niveau inhabituel de maladies chroniques et mortelles directement liées à la pollution comme les cancers, l’infertilité, les fausses couches, les maladies respiratoires et cutanées, les handicaps moteurs et mentaux de naissance, etc. ».

Si une enquête était menée à une plus grande échelle, les statistiques seraient-elles supérieures aux moyennes nationales ? Pour l’instant, ce ne sont que des certitudes basées sur des observations partagées. Une seule étude en santé environnementale est conduite depuis 2016 par Expertise France dans le cadre du Programme de gouvernance environnementale (PGE).[20] La méthodologie – notamment la forme et le degré de participation des habitants et des travailleurs – tout comme les résultats, ne sont pas encore renseignés.

L’information est le nerf de la guerre : comment réellement prendre conscience de l’ampleur des agonies lentes et silencieuses pour continuer de mobiliser, exiger la reconnaissance de toutes ces injustices et exhorter au changement ? Comment tenir responsable de crimes et revendiquer « le droit à un environnement sain », quand la nocuité de son environnement ne peut être « démontrée » ? On ne peut reprocher à certains témoignages, après tant d’années, d’accuser une sorte de fatalité…

« Les gens veulent se débarrasser du Groupe chimique avec la même force qu’ils veulent y travailler »

*Abdeljahbar, syndicaliste de la section régionale de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)

« Un dilemme digne d’une tragédie »

« Un dilemme digne d’une tragédie »

Pour Abdeljahbar[21], syndicaliste élu au sein de la section régionale de l’UGTT, vivre à Gabès « c’est comme une tragédie, le choix imposé nous pousse à sacrifier une cause qui n’est pas mauvaise dans l’absolu », pour faire référence au « dilemme » qui renvoie dos à dos l’environnement et la santé d’un côté, et de l’autre l’emploi. Les agriculteurs de l’oasis se désespéraient d’ailleurs de voir souvent leurs enfants partir travailler chez le premier employeur de la région. Le Groupe Chimique Tunisien à Gabès, c’est en effet 4000 emplois directs, quelques centaines d’emplois dans les services de sous-traitance, et des personnes rémunérées par les « sociétés de l’environnement » que le GCT finance et qui sont censées « compenser » les impacts écologiques et « soulager » le niveau de chômage.

« Le secteur « industrie chimique » est le plus grand secteur de l’UGTT de Gabès en termes de travailleurs syndiqués » poursuit Abdeljahbar, qui me précise que « les secteurs de la pêche et de l’agriculture sont eux, du ressort du syndicat de l’UTAP, l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche ». Il faut dire que les rémunérations sont plus décentes qu’ailleurs et les avantages nombreux (le GCT offre notamment un mouton à chaque salarié pour l’aïd, des fournitures scolaires pour la rentrée, propose des locations pour les vacances, etc.).

A Gabès, il n’y a pas vraiment eu de luttes syndicales pour l’amélioration des conditions de sécurité et de santé dans le secteur de l’industrie chimique. « Ces problématiques sont très récentes » m’explique Abdeljahbar. Pourtant, en première ligne de l’exposition aux pollutions, l’ensemble de la zone industrielle compte aussi ses malades et ses morts. Fin octobre 2016, Abdelkader Zidi, un agent de la Société Tunisien de l’Electricité et du Gaz (STEG) opérant dans la zone, meurt suite à une fuite de gaz toxique près de l’usine d’ammonitrate. L’UGTT de Gabès lui rend hommage dans ses locaux en présence de la famille du défunt qui accuse notamment l’Etat de ne pas les considérer « comme des êtres humains ».

A gauche, le rassemblement à l’UGTT en l’hommage d’Abdelkader Zidi, à gauche, sa photo et le message qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux et notamment portés jusqu’à la COP 22 par la mouvement Stop pollution et l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta[22].

A gauche, le rassemblement à l’UGTT en l’hommage d’Abdelkader Zidi, à gauche, sa photo et le message qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux et notamment portés jusqu’à la COP 22 par la mouvement Stop pollution et l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta[22].

Le dossier d’Abdelkader Zidi a été transféré depuis peu au tribunal à la suite des conclusions du médecin légiste qui a attesté « d’un encombrement des bronches par une grande quantité de muqueuse ». « C’est bien le signe d’un suffoquement » me précise Abdeljahbar qui continue de suivre les démarches de la famille Zidi. La STEG a d’ailleurs engagé des avocats pour la défendre face à l’usine responsable de la fuite, ce qui ressemble à un pas encourageant de plus dans la lutte contre l’impunité des usines chimique de Gabès.

La section de l’UGTT de Gabès se porte ainsi ponctuellement en soutien des actions portées par le mouvement local, Stop Pollution. Abdeljahbar l’explique par la confiance établie entre le syndicat et le mouvement, mais surtout par la responsabilité historique et sociale de l’UGTT en Tunisie depuis 1946 :

« L’UGTT défend en premier lieu des ouvriers qui ont besoin d’une stabilité de travail et donc une stabilité de l’entreprise. Et en même temps les syndicalistes de l’UGTT ont toujours eu à cœur de défendre d’autres catégories sociales, en essayant de concilier des intérêts contradictoires. On voit la situation dans sa globalité, ses contradictions, ses conflits. L’UGTT tente souvent de défendre plusieurs causes en les approchant par divers angles, mais cela peut arriver parfois que l’on ne soutienne pas un mouvement quand on est incertain de la compatibilité de son agenda avec nos intérêts ».

« L’équation du productivisme inconscient doit changer »

Pour Abdeljahbar, le blocage du groupe chimique n’est ni raisonnable ni utile. Par contre, une nouvelle équation de la production inscrite dans une vision stratégique sur plusieurs années, oui.

« Le groupe chimique nous enseigne que l’équation de la production actuelle doit être repensée : elle doit compter le coût des dépenses en matière de santé et d’eau disponible, mais elle doit aussi calculer ce qu’on a perdu en matière d’agriculture, de tourisme, de pêche ». Le calcul peut se faire rapidement, « le productivisme nous a mené à une perte sèche. Ce modèle de développement doit être abandonné par étape et sur la base d’une vision nouvelle et commune d’un développement durable et équitable ».

Si Abdeljahbar déplore que « cette vision est pour l’instant absente à Gabès », certaines actions et discours semblent œuvrer à la préparer. Parmi ces initiatives, le 11 décembre 2016, la LTDH et l’UGTT de Gabès se sont rassemblés en mettant l’environnement à l’honneur de la journée des droits de l’homme. A cette occasion, Abdeljahbar avait ainsi démontré que l’ensemble des premières générations des droits de l’homme (le droit à la vie, les libertés individuelles et politiques, les droits économiques et sociaux) ne pouvaient garantir la dignité des hommes et des femmes s’ils ne vivaient pas dans un environnement sain. « Pour moi ces générations de droits sont des variantes toutes fondamentales du droit à la vie », conclut-il.

Le mouvement Stop pollution : « la pollution n’est pas notre destin »

« N7eb N3ich » brise le silence

La première fois que j’ai eu un rendez-vous avec « Stop pollution », ils sont venus à quatre : Jouda, Khayreddine, Mohamed et Ahmed[23].

Plus tard dans l’année, je rencontrerais aussi Haifa, Maryam, Khaoula, Nader, Raouf, Hamza, Zied, Khaled et bien d’autres activistes du mouvement.  Ce qui les réunit est « leur lutte contre les crimes environnementaux commis par la zone industrielle de Gabès », et « la défense du droit à un environnement sain ».

Ce qui les réunit est « leur lutte contre les crimes environnementaux commis par la zone industrielle de Gabès », et « la défense du droit à un environnement sain ».

La première fois donc, j’arrive dans ce café du centre-ville de Gabès, et c’est assez rare que plusieurs personnes d’un même collectif – jeunes qui plus est – répondent présents à une proposition de première rencontre. Pas de président ni de coordinateur principal. A l’image – idéale – d’un mouvement, la parole est libre, se passe volontiers et se complète, sans convention.

Ils sont revenus sur la création de leur mouvement en mai 2012, un an après le 14 janvier 2011 « qui avait signifié pour beaucoup de gabésiens l’arrêt de la pollution ».

Ils sont revenus sur la création de leur mouvement en mai 2012, un an après le 14 janvier 2011 « qui avait signifié pour beaucoup de gabésiens l’arrêt de la pollution ».

Le 5 juin 2012 pour la journée mondiale de l’environnement, Gabès est sorti dans la rue se faire entendre d’une seule voix : « N7eb N3ich » – je veux vivre !

La marche s’est terminée ainsi par un sit-in sur la plage et un forum citoyen. C’était le premier rassemblement contre la pollution à Gabès. Renouvelée chaque année, la marche du 5 juin est devenue depuis une tradition.

Les membres de Stop Pollution ont toujours tenu à former « un collectif d’activistes plutôt qu’une coalition d’associations afin de rester un mouvement citoyen le plus ouvert et le plus horizontal possible ». Organiser des manifestations de rue, des forums citoyens et des campagnes de sensibilisation sont leurs moyens de « faire pression sur les décideurs pour qu’un changement radical soit opéré ».

Une des premières actions du mouvement fut un sit-in le 18 mai 2013 devant le théâtre municipal de Tunis pour interpeller la capitale. Cette même année-là, la marche annuelle à Gabès réunit plus de 4000 personnes.

A gauche, le sit-in à Tunis en mai 2013 et à droite, la marche du 5 juin.

A gauche, le sit-in à Tunis en mai 2013 et à droite, la marche du 5 juin.

En 2015, le mouvement Stop Pollution participe au Forum Social Mondial à Tunis, et reconduit l’organisation de la marche et du forum le 5 juin, cette fois-ci devant la zone industrielle. Afin de diversifier les moyens de sensibilisation et de mobilisation, le mouvement commence à intégrer dans ces temps forts, des manifestations culturelles.

Les actions du 5 juin 2015 : une marche, un forum et des performances artistiques

2016 : Une recherche de soutien sur le plan national et international

En août 2016, le mouvement Stop Pollution avaient quatre années d’actions de sensibilisation et de mobilisation derrière lui.

Il a gagné beaucoup de soutien populaire à Gabès et de membres actifs dans le collectif (voir la photo ci-dessous). C’est pourquoi, ils décident cette année-là de consacrer le 5 et 6 juin à la tenue d’un Forum plus restreint ayant vocation à former les activistes et repenser leur stratégie.

Les membres de Stop Pollution lors du Forum du 5 et 6 juin 2016, soutenu par la Fondation allemande Heinrich Böll

Les membres de Stop Pollution lors du Forum du 5 et 6 juin 2016, soutenu par la Fondation allemande Heinrich Böll

Les quatre activistes m’évoquent notamment un de leurs ateliers animé par une avocate pour interroger le droit : « C’est impossible de recourir aux cours internationales, car il faut tout d’abord passer par les cours tunisiennes. Or les juges en Tunisie ne sont pas spécialisés en droit de l’environnement et ils exigent des chiffres approuvés pas des organisations « légales », mais qui sont souvent difficiles d’accès ». [24] Pourtant, et pour ne citer qu’une seule convention internationale, un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement considère en 2012 « les rejets actuels du phosphogypse dans le golfe de Gabès non conformes aux exigences de la Convention de Barcelone, et notamment de son protocole « Pollutions d’origine tellurique ». De nombreux autres constats mèneront le collectif, à l’issue de ces deux jours, à conclure leur communiqué sur « leur détermination à s’ouvrir à des alliances » au niveau national et international afin de défendre la situation de Gabès.

Un an plus tard, et après avoir suivi et participé à de nombreux évènements de Stop pollution, le constat est clair :

« la stratégie a été bien suivie » selon Khayreddine

[25].

A l’occasion de l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta, le mouvement a organisé un forum de l’environnement fin octobre 2016 à Gabès pour accueillir des activistes tunisiens et étrangers. En escale en Tunisie, une flottille de bateaux était partie des rives nord de la Méditerranée, et s’apprêtait à repartir ensuite pour l’Algérie et le Maroc afin assister à la COP22.

A l’occasion de l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta, le mouvement a organisé un forum de l’environnement fin octobre 2016 à Gabès pour accueillir des activistes tunisiens et étrangers. En escale en Tunisie, une flottille de bateaux était partie des rives nord de la Méditerranée, et s’apprêtait à repartir ensuite pour l’Algérie et le Maroc afin assister à la COP22.

Certains membres du mouvement Stop pollution ont d’ailleurs embarqué et sont allés participer aux activités de l’espace auto-généré à Marrakech pour rencontrer et échanger avec des mouvements et associations venus du monde entier.

Pour Khayreddine, un des représentants du mouvement à Marrakech, « cela a permis de parler beaucoup de Gabès et de vraiment expliquer les impacts de la pollution sur les populations et l’environnement. Les gens ont été touchés.

Gabès est cité d’ailleurs dans la Déclaration finale des mouvements sociaux aux cotés de « ceux qui sont en première ligne de la lutte contre l’extractivisme, à Imider, à Gabès, à Aïn Salah, à Standing Rock, et à Notre-Dame-des-Landes ». Par la suite, «

il faudra passer à l’action qui concrétisera ce soutien et organisera cette mobilisation internationale autour de Gabès ».

Enfin, au niveau national, Khayreddine évoque la participation du mouvement à la création d’une Coalition tunisienne pour une justice environnementale en avril à Gabès, formée par diverses associations. Il revient aussi sur le Congrès national des mouvements sociaux en mars qui a été l’occasion « de rencontrer, et de réfléchir à une solidarité entre mouvements qui existent comme nous dans d’autres régions en Tunisie »[26]. La coordination entre mouvements socio-environnementaux qui a été formée à cette occasion doit permettre selon lui, « d’aider les militants de terrain dans leur lutte au quotidien, et de permettre que leurs causes communes soient davantage entendues et avancent en Tunisie ». Cette réunion des mouvements a enfin également permis « de faire des liens avec d’autres luttes en Tunisie », car « il n’y pas un mouvement qui peut tout seul changer ce système qui ne respectent ni le droit de vivre, ni la dignité ». Cette conclusion renvoie, finalement aussi, à l’actualité des mouvements survenus pendant l’année 2017 à Gabès, et qui ont été soutenus par le mouvement Stop Pollution.

En 2017, la résistance au pluriel à Gabès

Revenir sur trois mouvements apparus cette année dans le gouvernorat de Gabès, nous permet d’appréhender différentes manières de vivre la pollution et de se mobiliser. Cela nous permet également d’introduire deux questions : celle des solutions avancées par les autorités (et celles qui sont négligées), et celle des répercussions au sein de la société civile de Gabès.

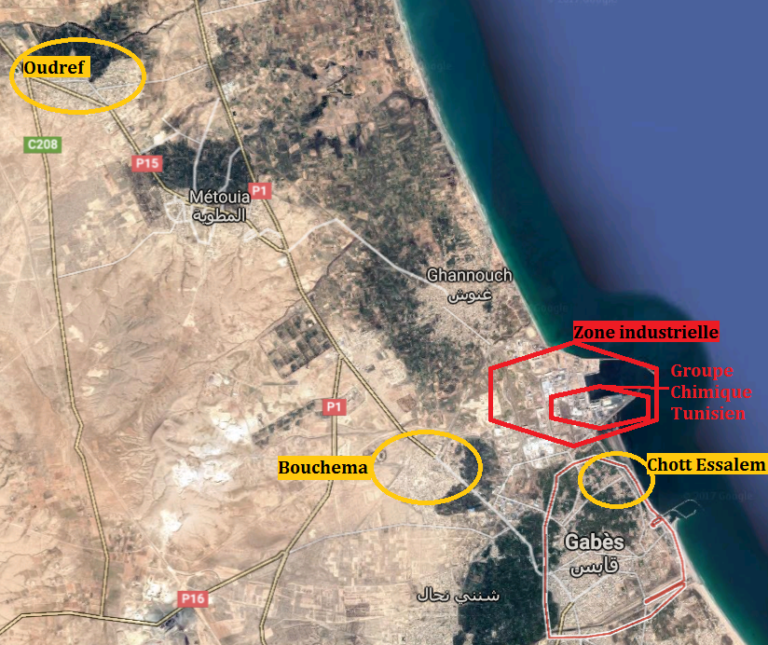

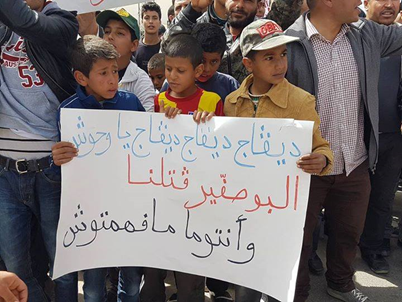

Oudref : la lutte contre « le crime à venir »

11 février 2017. Les habitants d’Oudref, manifestent devant le théâtre municipal de Tunis. Sur leur pancarte on peut lire différents slogans en arabe, en français et même en anglais, mais s’il fallait en retenir un seul : « Non au projet de rejets de phosphogypses à Oudref ». Leur manifestation est reconduite le lendemain dans cette petite ville « en danger » à une vingtaine de kilomètres de Gabès.

L’histoire semble se répéter pour Oudref. Le mardi 16 octobre 2012, une grève générale avait été entamée pour protester contre le même projet d’acheminement et de stockage du phosphogypse qui avait été annoncé par le gouvernement. Les habitants craignaient que la mise en terril du phosphogypse à proximité de leur lieu de vie engendre des pollutions de l’air, de l’eau et des sols comme c’est le cas à Sfax, Skhira et Mdhilla. Cette localité d’environ 10 000 habitants avait ainsi poussé l’Etat tunisien à abandonner cette solution en 2013. En 2014, l’Etat renégocie alors une partie du budget initialement prévu pour la décharge et alloué par l’Union Européenne (UE), et vise alors plutôt un « projet de gouvernance » jugé plus « opportun » dans un tel contexte. « Le PGE Gabès », Projet d’appui à la Gouvernance Environnementale locale de l’activité industrielle à Gabès », est ainsi lancé en 2015. Il est actuellement piloté par Expertise France, et est financé à hauteur de 5 millions d’euros par l’UE.

L’histoire semble se répéter pour Oudref. Le mardi 16 octobre 2012, une grève générale avait été entamée pour protester contre le même projet d’acheminement et de stockage du phosphogypse qui avait été annoncé par le gouvernement. Les habitants craignaient que la mise en terril du phosphogypse à proximité de leur lieu de vie engendre des pollutions de l’air, de l’eau et des sols comme c’est le cas à Sfax, Skhira et Mdhilla. Cette localité d’environ 10 000 habitants avait ainsi poussé l’Etat tunisien à abandonner cette solution en 2013. En 2014, l’Etat renégocie alors une partie du budget initialement prévu pour la décharge et alloué par l’Union Européenne (UE), et vise alors plutôt un « projet de gouvernance » jugé plus « opportun » dans un tel contexte. « Le PGE Gabès », Projet d’appui à la Gouvernance Environnementale locale de l’activité industrielle à Gabès », est ainsi lancé en 2015. Il est actuellement piloté par Expertise France, et est financé à hauteur de 5 millions d’euros par l’UE.

En 2017, Oudref ne semble pour autant pas complètement hors d’atteinte : les habitants se remobilisent suite à l’avis d’un comité scientifique du Gouvernorat de Gabès rendu en février, qui se prononce pour le même projet de stockage à Oudref qu’en 2013. Ils souhaitent toujours bloquer ce projet consistant vraisemblablement en une délocalisation de la pollution tout aussi contesté là où elle sévit actuellement.

Chott Essalem : première victime du « fardeau historique »

20 Mars 2017. C’est la journée de commémoration de l’indépendance, mais c’est également un jour de manifestation pour la campagne « Sekker Lamsob » (« Fermez les vannes de déversement », sous-entendu du phosphogypse). Sous la pluie, plus d’une centaine de personnes, à pied et à mobylette, s’est regroupée non loin du centre de Gabès pour marcher vers la maison des jeunes de Chott Essalem, le quartier à peine à 500 mètres du GCT. Là-bas, le drapeau tunisien sera monté et l’hymne national chanté, avant que les discours et les pièces de théâtre jouées par les enfants viennent appeler à l’arrêt de la pollution de la plage et de la mer.

Il y a un an, quand je rencontrais Nader un activiste de Chott Salem, il se désolait d’une certaine « passivité des populations » mais la comprenait : « Ils pensent qu’ils sont considérés comme des citoyens de deuxième niveau. Il y a eu beaucoup de promesses non tenues pour faire cesser le rejet de phosphogypse dans la mer et sur les plages de Chott Salem, beaucoup de tableaux périodiques de dépollution sans cesse reportés, et finalement aucune solution, aucun travaux sérieux depuis 5 ans ». Il m’expliquait que la société civile à Chott Salem avait « consacré du temps à la recherche et à l’analyse » mais que depuis 2015, « elle en avait conclu que ce n’était pas efficace »[27]. On peut comprendre en effet, « qu’après 45 ans de pollution, les revendications se radicalisent »[28].

Il y a un an, quand je rencontrais Nader un activiste de Chott Salem, il se désolait d’une certaine « passivité des populations » mais la comprenait : « Ils pensent qu’ils sont considérés comme des citoyens de deuxième niveau. Il y a eu beaucoup de promesses non tenues pour faire cesser le rejet de phosphogypse dans la mer et sur les plages de Chott Salem, beaucoup de tableaux périodiques de dépollution sans cesse reportés, et finalement aucune solution, aucun travaux sérieux depuis 5 ans ». Il m’expliquait que la société civile à Chott Salem avait « consacré du temps à la recherche et à l’analyse » mais que depuis 2015, « elle en avait conclu que ce n’était pas efficace »[27]. On peut comprendre en effet, « qu’après 45 ans de pollution, les revendications se radicalisent »[28].

La campagne « Sekker Lamsob » semble donc s’inscrire dans cette réorientation : elle vise principalement la mobilisation et la pression de la rue. Avec ses amis Safouen et Yosri, ils sont parmi les initiateurs de cette campagne et reviennent sur le premier semestre de 2017 : « Nous avons décidé d’augmenter la fréquence des évènements pour pousser à une solution radicale : après deux manifestations le 20 février et le 20 mars, « Sekker Lamsob » a organisé le blocage des rails des trains acheminant le phosphate du bassin minier au GCT de Gabès, le 3 mai.

La campagne « Sekker Lamsob » semble donc s’inscrire dans cette réorientation : elle vise principalement la mobilisation et la pression de la rue. Avec ses amis Safouen et Yosri, ils sont parmi les initiateurs de cette campagne et reviennent sur le premier semestre de 2017 : « Nous avons décidé d’augmenter la fréquence des évènements pour pousser à une solution radicale : après deux manifestations le 20 février et le 20 mars, « Sekker Lamsob » a organisé le blocage des rails des trains acheminant le phosphate du bassin minier au GCT de Gabès, le 3 mai.

A la suite de cet évènement, nous avons exigé une décision sur ce dossier (déversement du phosphogypses) dans un délai de 15 jours ». Le 15 mai, à la suite d’une réunion ministérielle, le gouvernement a déclaré que le séminaire du GCT du 24 et 25 mai, serait « un rendez-vous pour discuter entre ministres et associations et prendre en charge le dossier » me précise Yosri. Depuis, le séminaire est passé, et rien n’a été encore fixé mais il reste une échéance importante selon eux : « Le 30 juin 2017 est une date qui a été fixée en octobre 2016 à la suite d’une réunion avec le gouverneur, les représentants des 7 délégations de Gabès et les associations, pour l’arrêt total du phosphogypse dans la mer. Dans deux semaines, le 1er ministre devra rendre sa décision finale et nous espérons qu’il fixe un planning clair » conclut Yosri.[29]

Nous reviendrons sur les « options » présentées par le gouvernement et le GCT dans le cadre de ce dossier, d’autant plus qu’en dépend également une autre problématique, non moins cruciale : les pollutions de l’air.

Bouchema : « La couleur des visages de nos enfants est devenue bleue »

Le 6 mai 2017. Devant l’école de Bouchema, des parents mais également des enfants bloquent la route principale, celle que l’on emprunte généralement pour se rendre à Gabès, à peine à 3 kilomètres au sud. Des enfants viennent d’être hospitalisés, asphyxiés par du dioxyde de souffre en provenance du Groupe chimique, qui s’est répandu dans la matinée sur Bouchema. Pour dénoncer les effets de la pollution, ils débuteront cinq jours plus tard une grève générale et un sit-in, qui se maintiendront pendant deux semaines.

Quand j’arrive à Bouchema, la grève et le sit-in viennent de se terminer. Les premiers habitants que je croise, parlent beaucoup de Saida, une habitante de Bouchema. On s’est mis à la chercher dans les rues du quartier en face de l’école. Quand je l’ai rencontré, Saida était avec plusieurs de ses amies du quartier, des mères d’élèves de l’école elles-aussi.

Ce samedi 6 mai, c’est un enfant dans les rues de Bouchema qui prévient Saida qu’une foule s’est formée devant l’école Abdelmejid Bouchema. « Alors j’y suis allée sans réfléchir, car j’ai ma fille Chadha de 9 ans qui était en classe à ce moment-là » commence Saida[30]. Là-bas, elle m’explique avoir rencontré le directeur et la maîtresse qui l’informent qu’une forte odeur de gaz a soudainement envahi les classes. Elle m’avoue ne pas avoir réagi tout de suite : « je suis restée silencieuse parce que pour nous la pollution c’est quelque chose d’habituel, alors je n’ai pas pensé que c’était quelque chose de grave ». Quand elle est rentrée dans la classe, elle a retrouvé sa fille, le visage bleu.

Alors, «

en croisant d’autres parents d’élèves devant l’école venus chercher leur enfant, j’ai décidé de bloquer la route et ai appelé tout le monde à me rejoindre. Les femmes m’ont suivies.

J’ai le sentiment de ne pas avoir bien défendu les droits de mon mari quand il est mort il y a maintenant 7 ans d’un accident dans le Groupe chimique tunisien. Je ne suis pas prête à revivre ça pour ma fille ».

Saida a emmené sa fille ce jour-là à l’hôpital, car « dans le dispensaire de Bouchema, il n’y a pas le minimum pour soigner ». A l’hôpital, sa fille a reçu de l’oxygène pendant une heure et demi, mais à la fin « ils n’ont pas voulu donner de certificat médical, seulement des certificats de présence ».

Ritej, la petite fille d’une des amies de Saida, explique que les enfants aussi ont participé au blocage de la route ce samedi-là, « en solidarité avec les cas graves de nos camarades » et que le lundi, après le passage du gouverneur, ils ont entamé « une marche qui a fait tout le tour de la ville ». Ahmed, un ami de Ritej qui est là aussi, explique qu’ils ne sont pas allés à l’école ni le lundi, ni le mardi avant de retourner en cours le mercredi, puis que la grève générale a commencé le jeudi. » Saida m’explique que ce jeudi-là, malgré les propositions d’arrêter la grève dans la journée, « les femmes ont insisté pour continuer la grève jusqu’à 18 heures ! Elles ont résisté car elles sont très touchées par la santé de leur enfant ». Les principales revendications étaient l’arrêt de la pollution ainsi que l’amélioration des services de santé et des conditions scolaires. Sur les banderoles restées devant l’école, on pouvait lire encore deux semaines après : « Où est l’article 45 de la constitution ? », « Où est l’hôpital universitaire ? » et « Où sont les droits des citoyens ? ».

Sara, une jeune fille derrière Saida qui dit avoir de nombreux problèmes de santé, insiste : « il ne faut pas parler uniquement de cet incident, mais de tous les problèmes : de l’air constamment pollué qui provoque des cancers, et aussi le rejet d’acides dans la mer. On ne demande pas de dédommagement, car à l’avenir il y aura d’autres victimes. On demande une solution totale ».

« Nous avons l’obligation d’être unis maintenant plus que n’importe quand »

*Khayreddine, militant de Stop pollution

Problème simplifié, solution partielle

Pour Khayreddine qui a suivi et soutenu ces actions protestataires, «il faut que ces dynamiques rentrent davantage en coordination ». Il rend responsable les autorités successives « qui ont réussi à consommer le temps avec des réunions et des séminaires, mais aussi à diviser le problème quand elles focalisent aujourd’hui les attentions sur la problématique de phosphogypse et pour laquelle elles avancent l’unique solution de stockage. Il y a des gens désespérés qui seraient d’accord pour le stockage car il est présenté comme la plus rapide voire la seule solution pour l’arrêt du déversement. Cela engendre non seulement du découragement et des combats secondaires entre des territoires mais cela s’avère aussi un piège dangereux, car pendant ce temps-là on ne parle pas de la pollution aérienne qui fait le plus grand nombre de victimes à Gabès ».

Khayreddine fait référence ici aux différents évènements qui ont cherché cette année à consulter la société civile, et à animer la concertation avec les autorités et les industriels. Deux séminaires particulièrement ont témoigné selon lui de « l’intention d’orienter et limiter l’horizon des possibilités et restreindre la recherche de solution » : le séminaire d’information sur la valorisation du phosphogypse organisé le 9 mars dans le cadre du PGE (évoqué précédemment), et la rencontre internationale organisée par le Groupe chimique Tunisien le 24 et 25 mai dernier.

La valorisation : le phosphogypse qui cache la fumée ?

Pour avoir assisté au premier (PGE), je peux dire que l’évènement était ouvert à tous (ce qui n’était pas le cas du deuxième), et a réuni des hommes d’affaires comme des habitants, des experts comme des acteurs politiques (députés, gouverneur).

La matinée a été consacrée aux présentations d’un « expert international », et d’un « expert tunisien » en l’occurrence ex-PDG du Groupe chimique en 2013. Ce dernier a d’ailleurs lui-même souligné que « chaque gouvernement parle tour à tour de l’un ou l’autre aspect du problème (pollution atmosphérique et phosphogypse) mais ne s’est jamais concentré sur un seul ».

La matinée a été consacrée aux présentations d’un « expert international », et d’un « expert tunisien » en l’occurrence ex-PDG du Groupe chimique en 2013. Ce dernier a d’ailleurs lui-même souligné que « chaque gouvernement parle tour à tour de l’un ou l’autre aspect du problème (pollution atmosphérique et phosphogypse) mais ne s’est jamais concentré sur un seul ».

L’objectif était donc de « tracer des ébauches de pistes pour le futur et apporter un point de vue externe » pour l’expert belge qui a ainsi présenté les conditions de valorisation du phosphogypse en Tunisie sur la base de l’état des recherches et des expériences internationales. 5% est la part de phosphogypse valorisé dans le monde, « ce qui donne une idée de la problématique » selon l’expert qui prévient, « vous n’êtes pas les seuls, et il n’y a pas de solution miracle ». Toutefois, estimant que « le phosphogypse tunisien ne dépasse pas de manière choquante les taux de métaux lourds, et notamment le taux de radium par rapport au niveau mondial », il qualifie les 4,6 tonnes de phosphogypse produites par an en Tunisie « de potentiel ». Sont ensuite exposées les possibilités et les risques de la valorisation par secteur. A titre d’exemple, dans l’agriculture la valorisation aurait vocation à améliorer le conditionnement des sols mais présente des risques de contamination par l’absorption des cultures, d’inhalation dans l’application et de contamination de la nappe phréatique. Dans les matériaux de construction, il serait possible de produire de l’additif ciment, du plâtre, voire des briques mais cela pose la question des risques d’exposition des populations aux radiations. D’autres applications ont été exposées : les applications marines (stabilisation des côtes), les utilisations en tant que matière pour remplir les mines (comme cela a été fait en Belgique) ou pour la synthèse de produit par exemple. Ce que l’on retient de tout ce « potentiel » sont les conditions dont il dépend : les études d’impact absentes ou à ce jour incomplètes notamment en Tunisie, de lourds investissements, les risques, les réglementations de l’usage, etc. Il conclue malgré tout « que le rejet n’est plus acceptable et le stockage est inévitable ». De son coté, l’expert tunisien a démontré tous les intérêts de la valorisation du phosphogypse comme la lutte contre la décalcification des sols ou l’avantage concurrentiel vis-à-vis du Maroc par exemple. Sa dernière diapositive conclura d’ailleurs sans ironie : « Le phosphogypse est … une mine d’or ! ».

Cette première matinée a laissé un court moment à la salle pour réagir librement. Malgré ces possibles solutions à la pollution, certains militants témoignent de la méfiance considérant l’angle trop restreint pour discuter d’une vision globale sur le secteur du phosphate à Gabès : « j’ai peur que cette présentation anéantisse tous nos objectifs et luttes pour l’environnement et la santé, car il vise à nous dire que les déchets sont maintenant des richesses » s’est notamment exprimé un habitant de Chott Essalem.

L’après-midi a été consacrée à un atelier pour mettre « tout le monde dans le même bateau « Valorisation » » et envisager les leviers, freins, objectifs et étapes pour chacun des secteurs présentés. Parmi les « bouées » (étapes), deux semblent particulièrement aiguiller la navigation : la déclassification du phosphogypse comme déchet dangereux (devenant ainsi « co-produit »), ainsi que les opportunités de stockage.

L’après-midi a été consacrée à un atelier pour mettre « tout le monde dans le même bateau « Valorisation » » et envisager les leviers, freins, objectifs et étapes pour chacun des secteurs présentés. Parmi les « bouées » (étapes), deux semblent particulièrement aiguiller la navigation : la déclassification du phosphogypse comme déchet dangereux (devenant ainsi « co-produit »), ainsi que les opportunités de stockage.

Si les perspectives de valorisation ont au moins le mérite d’être des solutions aujourd’hui débattues et susceptibles d’encourager l’arrêt du déversement des phosphogypses, elles ne lisseront que superficiellement les conflits si elle ne vise que l’acceptabilité du stockage. Pour Khayreddine en effet, ce n’est qu’une partie de la réponse « car pendant tout ce temps-là personne ne posait la question du démantèlement et de la délocalisation du Groupe chimique tunisien. Il existe pourtant des endroits où le rayon est assez loin des premières habitations et où l’impact sur l’environnement est réduit. Maintenant, il nous faut une solution pour le phosphogypse qui nous aide à trouver une solution globale ».

Un horizon commun à la fois souhaitable et possible : le démantèlement

Ali, un ingénieur en pétrochimie à la retraite qui connait bien le sujet, partage le même avis. Il a assisté à la conférence donnée par le Groupe chimique tunisien, le 24 et 25 mai dernier qui devait justement « s’attaquer au dossier du phosphogypse » comme me l’avaient également expliqué les militants de Chott Essalem.

« Ce qu’il est important de retenir, selon Ali, est que trois solutions ont été avancées : le stockage, la valorisation, et le démantèlement des unités de production de l’acide sulfurique et de l’acide phosphorique qui sont à l’origine des déchets de phosphogypse ». Lors de ce séminaire, il m’explique que les interventions d’experts ou de cadres du groupe chimique ont convergé sur un point : la valorisation en ligne (sans nécessité de stockage) est impossible, et donc par conséquent le stockage est obligatoire. Pour lui, le stockage est d’ailleurs systématiquement présenté comme la solution la plus rapide, « mais elle ne sera pas effective avant cinq ans » (à noter que si l’acheminement se réalise effectivement jusqu’à Oudref, en termes de distance, le dispositif deviendrait un « record mondial »).

« Or en cinq ans, on pourrait très bien appliquer les 3 solutions ». Un projet d’investissement sfaxien et chinois (de 400 millions d’euros) qui a été présenté à cette occasion, l’encourage d’autant plus à le penser : « ce projet promet de valoriser 20 000 m3 de phosphogypse par jour pour faire du ciment, soit 50% de la production journalière de Gabès. Le stade technique (étude de faisabilité, etc.) de ce projet est dépassé et il a été proposé au ministre pour l’implanter vraisemblablement à Skhira en 3 ans seulement (où il y a déjà des unités de production d’acide phosphorique du Groupe chimique). Ce projet de valorisation représenterait de plus environ 2000 emplois ! ». Selon Ali, « avec la somme d’argent que l’UE (via la BEI) réserve pour arrêter la pollution marine à Gabès, on peut ainsi démanteler et délocaliser les unités de production à Skhira, pour arrêter non seulement le phosphogypse mais également les émanations de dioxyde de souffre et du sulfure d’hydrogène à Gabès ».

Juin 2017 : Gabès, inchallah labess

* « inchallah labess » est une expression tunisienne pour souhaiter la guérison d’une personne malade ou de manière générale, la résolution de ses problèmes

Le démantèlement – et la délocalisation –signera-t-il la fin de la tragédie gabèsienne le 30 juin prochain ? « On attend tous la décision et la feuille de route promises par la ministre Hela Cheikhrouhou dans le courant du mois de juin » me précise Khayreddine. « Il faut faire la pression dans ce sens ces prochaines semaines ». Stop Pollution a d’ailleurs lancé depuis quelques jours à Gabès « Une pétition pour le démantèlement des unités polluantes », et a lancé plus largement un appel à soutien « aux activistes de l’environnement dans le monde ». Le mouvement prépare également une manifestation sur la mer avec l’aide des pêcheurs, fin juin.

On aimerait penser que Gabès n’a jamais été aussi proche de sa délivrance, mais par ici, les effets d’annonce, on en a connu beaucoup. Si le droit international de l’environnement et la constitution tunisienne ne tiennent pas leurs promesses, que les voix de Gabès restent inaudibles par les autorités et les industriels, n’est-il pas temps que les solidarités nationales et internationales s’expriment pour appuyer la lutte contre un des plus grands et longs crimes environnementaux commis en Tunisie au nom du développement et des exportations ?

On aimerait penser que Gabès n’a jamais été aussi proche de sa délivrance, mais par ici, les effets d’annonce, on en a connu beaucoup. Si le droit international de l’environnement et la constitution tunisienne ne tiennent pas leurs promesses, que les voix de Gabès restent inaudibles par les autorités et les industriels, n’est-il pas temps que les solidarités nationales et internationales s’expriment pour appuyer la lutte contre un des plus grands et longs crimes environnementaux commis en Tunisie au nom du développement et des exportations ?

[1] Page facebook :

https://www.facebook.com/AssociationDeSauvegardeDeLOasisDeCheniniGabesasoc/

[2] Page du site internet de l’UNESCO :

http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5386/

[3] Entretien du 28 aout 2016

[4] Entretien du 25 aout 2016

[5] Disponible sur Demmer, le blog d’Habib Ayeb :

https://habibayeb.wordpress.com/2015/11/22/gabes-labess-online-en-ligne/

[6] Page facebook de SOS Environnement Gabès :

https://www.facebook.com/sos.environnement.gabes/

[7] Comme le décret n°2010-2519 qui fixe les valeurs limites à la source des polluants de l’air de sources fixes

[8] « Réforme politique concernant la gestion du phosphogypseen Tunisie, Phase 1 : Evaluation de la situation actuelle », 2012, Plan d’Action pour la Méditerranéen, PAM/PNUE

[9] Le décret n°2000-2339

[10] Toutes ces informations sont contenues dans le rapport du PNUE, cité précédemment.

[11] Entretien du 27 aout 2016

[12] Entretien du 25 Mai 2017

[13] Entretien du 26 Mai 2017

[14] Entretien du 28 aout 2016

[15] Eric Goldstein, « Tunisia’s legacy of pollution confronts democratic politics », 2014 :

https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/eric-goldstein/tunisia’s-legacy-of-pollution-confronts-democratic-politics

[16] S. Ilse et F. Houissa, « Gabes – Une oasis tunisienne toujours polluée », article disponible sur le site de la Fondation Heinrich Böll, Afrique du Nord :

https://tn.boell.org/fr/2016/07/04/gabes-une-oasis-tunisienne-toujours-polluee

[17] Air PACA est une association agréée par le ministère en charge de l’Environnement pour la Surveillance de la Qualité de l’Air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Sud-Est de la France). Elle est composée de collectivités territoriales, de services de l’Etat et d’établissements publics, d’industriels, d’associations, de personnes qualifiées et/ou de professionnels de la santé :

http://www.airpaca.org/article/lassociation-air-paca

[18] Page facebook :

https://www.facebook.com/APOCSG/

[19] p. 23 et 24

[20] Site internet du projet :

http://pge-gabes.org/

[21] Entretien du 26 mai 2017

[22] D. Robert, « Reportage : Mobilisation internationale contre la pollution de Gabès », octobre 2016, Nawaat

[23] Entretiens le vendredi 26 aout 2016

[24] A ce propos, lire le compte-rendu du Colloque international sur « le juge et l’environnement » organisé par la faculté de droit de Sfax et la Fédération tunisienne pour l’environnement et le développement, par Jihen Mathlouthi dans la Gazette du Sud, mars 2017.

[25] Entretien du 28 mai 2017

[26] Lire à ce propos, T. Bresillon, « En Tunisie, les mouvements sociaux cherchent à s’unifier », FTDES

[27] Entretien du 27 aout 2016

[28] Pour faire référence au titre de l’article d’Henda Chennaoui, Nawaat, Avril 2017.

[29] Entretiens du 26 mai 2017

[30] Entretien du 25 mai 2017

Le 30 juin, dans le quartier de Chott Essalem , à quelques centaines de mètres a peine du Groupe Chimique, plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés à 16 heures pour exiger cette decision gouvernementale, “quitte à bloquer nous-mêmes par tous les moyens ce déversement” avait prévu Khayreddine Debaya, membre du mouvement Stop Pollution, ce matin-là à la radio RCI.

Le 30 juin, dans le quartier de Chott Essalem , à quelques centaines de mètres a peine du Groupe Chimique, plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés à 16 heures pour exiger cette decision gouvernementale, “quitte à bloquer nous-mêmes par tous les moyens ce déversement” avait prévu Khayreddine Debaya, membre du mouvement Stop Pollution, ce matin-là à la radio RCI. Les manifestants ont marché d’un pas determiné vers l’usine en entonnant divers slogans, notamment « Sekker Lamsob » (Fermer les vannes de déversement) du nom de la campagne lancée depuis février par une partie de la société civile de Chott Essalem.

Les manifestants ont marché d’un pas determiné vers l’usine en entonnant divers slogans, notamment « Sekker Lamsob » (Fermer les vannes de déversement) du nom de la campagne lancée depuis février par une partie de la société civile de Chott Essalem. Certains manifestants sont même allés chercher un tracto-pelle chargé de gravas, et l’ont conduit jusqu’au canal, pour finalement le jeter au dernier moment, tout entier dedans.

Certains manifestants sont même allés chercher un tracto-pelle chargé de gravas, et l’ont conduit jusqu’au canal, pour finalement le jeter au dernier moment, tout entier dedans.

C’est une des treize délégations de Kasserine, classée 261 sur 264 délégations en Tunisie selon un indicateur de développement régional. L’épidémie d’hépatite A est-elle un des symptômes de cette marginalisation régionale ? Parmi les causes de l’apparition et de la propagation de cette maladie, la gestion des ressources en eau et ses infrastructures est une problématique cruciale tant sur le plan de l’accès que de sa qualité. C’est en tout cas ce que révèle douloureusement la situation à Mejel Bel Abbès.

C’est une des treize délégations de Kasserine, classée 261 sur 264 délégations en Tunisie selon un indicateur de développement régional. L’épidémie d’hépatite A est-elle un des symptômes de cette marginalisation régionale ? Parmi les causes de l’apparition et de la propagation de cette maladie, la gestion des ressources en eau et ses infrastructures est une problématique cruciale tant sur le plan de l’accès que de sa qualité. C’est en tout cas ce que révèle douloureusement la situation à Mejel Bel Abbès.

Omar nous explique qu’il a pris l’initiative d’archiver lui-même les diagnostics des élèves infectés par l’hépatite A, « la direction de la santé ne voulant pas donner les chiffres exactes ». Alors qu’il nous montre les 52 certificats communiqués par les parents, un professeur entre dans la salle pour en déposer un 53ème devant nous, sur la table. « Cela représente un quart des écoliers de l’établissement » se désole Omar. En décembre, il se souvient avoir déclaré la première infection et n’ayant obtenu aucune réaction des autorités compétentes, il a insisté en janvier pour qu’un contrôle sanitaire des services du gouvernorat soit réalisé, ce qui n’arrivera finalement qu’en février. Selon lui, le nombre de cas d’hépatite déclaré par ce service cette fois-là, puis successivement en mars et en avril est toujours en de-ça du nombre réel d’élèves infectés. Le registre des cas déclarés dans le gouvernorat de Kasserine en 2017 que nous a remis par la suite le service régional de Santé, ne recense effectivement que 11 élèves de l’école Abbassia à la même date.

Omar nous explique qu’il a pris l’initiative d’archiver lui-même les diagnostics des élèves infectés par l’hépatite A, « la direction de la santé ne voulant pas donner les chiffres exactes ». Alors qu’il nous montre les 52 certificats communiqués par les parents, un professeur entre dans la salle pour en déposer un 53ème devant nous, sur la table. « Cela représente un quart des écoliers de l’établissement » se désole Omar. En décembre, il se souvient avoir déclaré la première infection et n’ayant obtenu aucune réaction des autorités compétentes, il a insisté en janvier pour qu’un contrôle sanitaire des services du gouvernorat soit réalisé, ce qui n’arrivera finalement qu’en février. Selon lui, le nombre de cas d’hépatite déclaré par ce service cette fois-là, puis successivement en mars et en avril est toujours en de-ça du nombre réel d’élèves infectés. Le registre des cas déclarés dans le gouvernorat de Kasserine en 2017 que nous a remis par la suite le service régional de Santé, ne recense effectivement que 11 élèves de l’école Abbassia à la même date.

Les problèmes de l’eau en Tunisie dans le miroir

Les problèmes de l’eau en Tunisie dans le miroir

Devant le Groupe Chimique Tunisien de Gabès (photo de Raphaël Bodin)

Devant le Groupe Chimique Tunisien de Gabès (photo de Raphaël Bodin) outée », pour reprendre les mots d’une femme de Gabès que je rencontrerais bien plus tard. Le lendemain, quand je me suis retrouvée devant le Groupe chimique tunisien, sans doute toutes ces sentences lues et entendues se sont bousculées en même temps. Je n’ai pas trouvé beaucoup de mots pour exprimer mon désarroi aux militants qui m’accompagnaient. Je suis restée un moment, décontenancée, à regarder un monstre aux tentacules fumantes, déverser ses boues noires dans la mer, à une centaine de mètres des premières habitations.

outée », pour reprendre les mots d’une femme de Gabès que je rencontrerais bien plus tard. Le lendemain, quand je me suis retrouvée devant le Groupe chimique tunisien, sans doute toutes ces sentences lues et entendues se sont bousculées en même temps. Je n’ai pas trouvé beaucoup de mots pour exprimer mon désarroi aux militants qui m’accompagnaient. Je suis restée un moment, décontenancée, à regarder un monstre aux tentacules fumantes, déverser ses boues noires dans la mer, à une centaine de mètres des premières habitations. Entre l’oasis et la mer, Gabès, avant l’arrivée du complexe chimique

Entre l’oasis et la mer, Gabès, avant l’arrivée du complexe chimique De gauche à droite : Ali, Nejib et son fils Mohamed, et Amin, qui oeuvrent à la conservation de l’oasis de Chenini (Gabès)

De gauche à droite : Ali, Nejib et son fils Mohamed, et Amin, qui oeuvrent à la conservation de l’oasis de Chenini (Gabès) « Ras El Oued », soit littéralement « la tête de l’oued », est aujourd’hui asséchée

« Ras El Oued », soit littéralement « la tête de l’oued », est aujourd’hui asséchée Aujourd’hui sur la plage de Gabès, la mer recrache tragiquement des tortues marines et des poissons morts. Le golfe est considéré comme un des plus inquiétants « hot spot » (point chaud) de la Méditerranée en termes de pollution.

Aujourd’hui sur la plage de Gabès, la mer recrache tragiquement des tortues marines et des poissons morts. Le golfe est considéré comme un des plus inquiétants « hot spot » (point chaud) de la Méditerranée en termes de pollution. « Gabès by night », ou Gabès de nuit, une photo tristement connue sur les réseaux sociaux

« Gabès by night », ou Gabès de nuit, une photo tristement connue sur les réseaux sociaux Ainsi, 42 000 m3 de boues gypseuses (mélange d’eau et de phosphogypse) sont déversés dans la mer sans traitement chaque jour dans le Golfe de Gabès, tapissant ainsi ses plages et ses fonds marins. En Tunisie, le phosphogypse est considéré comme un déchet dangereux par la législation tunisienne,

Ainsi, 42 000 m3 de boues gypseuses (mélange d’eau et de phosphogypse) sont déversés dans la mer sans traitement chaque jour dans le Golfe de Gabès, tapissant ainsi ses plages et ses fonds marins. En Tunisie, le phosphogypse est considéré comme un déchet dangereux par la législation tunisienne, Une marginalisation environnementale

Une marginalisation environnementale

Allongée sur le lit, la sœur de Nisar, Insaf ne dit pas grand-chose, elle ne fait que tousser. Elle respire difficilement l’oxygène d’un appareil branché qui inquiète sa famille, redoutant les pannes ou les coupures d’électricité. Ces problèmes respiratoires ont commencé en 2015 quand « elle est tombée dans la maison à cause d’une asphyxie » m’explique sa mère :

Allongée sur le lit, la sœur de Nisar, Insaf ne dit pas grand-chose, elle ne fait que tousser. Elle respire difficilement l’oxygène d’un appareil branché qui inquiète sa famille, redoutant les pannes ou les coupures d’électricité. Ces problèmes respiratoires ont commencé en 2015 quand « elle est tombée dans la maison à cause d’une asphyxie » m’explique sa mère :

« Un dilemme digne d’une tragédie »

« Un dilemme digne d’une tragédie » A gauche, le rassemblement à l’UGTT en l’hommage d’Abdelkader Zidi, à gauche, sa photo et le message qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux et notamment portés jusqu’à la COP 22 par la mouvement Stop pollution et l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta[22].

A gauche, le rassemblement à l’UGTT en l’hommage d’Abdelkader Zidi, à gauche, sa photo et le message qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux et notamment portés jusqu’à la COP 22 par la mouvement Stop pollution et l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta[22]. Ce qui les réunit est « leur lutte contre les crimes environnementaux commis par la zone industrielle de Gabès », et « la défense du droit à un environnement sain ».

Ce qui les réunit est « leur lutte contre les crimes environnementaux commis par la zone industrielle de Gabès », et « la défense du droit à un environnement sain ». Ils sont revenus sur la création de leur mouvement en mai 2012, un an après le 14 janvier 2011 « qui avait signifié pour beaucoup de gabésiens l’arrêt de la pollution ».

Ils sont revenus sur la création de leur mouvement en mai 2012, un an après le 14 janvier 2011 « qui avait signifié pour beaucoup de gabésiens l’arrêt de la pollution ». A gauche, le sit-in à Tunis en mai 2013 et à droite, la marche du 5 juin.

A gauche, le sit-in à Tunis en mai 2013 et à droite, la marche du 5 juin.

Les membres de Stop Pollution lors du Forum du 5 et 6 juin 2016, soutenu par la Fondation allemande Heinrich Böll

Les membres de Stop Pollution lors du Forum du 5 et 6 juin 2016, soutenu par la Fondation allemande Heinrich Böll A l’occasion de l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta, le mouvement a organisé un forum de l’environnement fin octobre 2016 à Gabès pour accueillir des activistes tunisiens et étrangers. En escale en Tunisie, une flottille de bateaux était partie des rives nord de la Méditerranée, et s’apprêtait à repartir ensuite pour l’Algérie et le Maroc afin assister à la COP22.

A l’occasion de l’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta, le mouvement a organisé un forum de l’environnement fin octobre 2016 à Gabès pour accueillir des activistes tunisiens et étrangers. En escale en Tunisie, une flottille de bateaux était partie des rives nord de la Méditerranée, et s’apprêtait à repartir ensuite pour l’Algérie et le Maroc afin assister à la COP22.

L’histoire semble se répéter pour Oudref. Le mardi 16 octobre 2012, une grève générale avait été entamée pour protester contre le même projet d’acheminement et de stockage du phosphogypse qui avait été annoncé par le gouvernement. Les habitants craignaient que la mise en terril du phosphogypse à proximité de leur lieu de vie engendre des pollutions de l’air, de l’eau et des sols comme c’est le cas à Sfax, Skhira et Mdhilla. Cette localité d’environ 10 000 habitants avait ainsi poussé l’Etat tunisien à abandonner cette solution en 2013. En 2014, l’Etat renégocie alors une partie du budget initialement prévu pour la décharge et alloué par l’Union Européenne (UE), et vise alors plutôt un « projet de gouvernance » jugé plus « opportun » dans un tel contexte. « Le PGE Gabès », Projet d’appui à la Gouvernance Environnementale locale de l’activité industrielle à Gabès », est ainsi lancé en 2015. Il est actuellement piloté par Expertise France, et est financé à hauteur de 5 millions d’euros par l’UE.

L’histoire semble se répéter pour Oudref. Le mardi 16 octobre 2012, une grève générale avait été entamée pour protester contre le même projet d’acheminement et de stockage du phosphogypse qui avait été annoncé par le gouvernement. Les habitants craignaient que la mise en terril du phosphogypse à proximité de leur lieu de vie engendre des pollutions de l’air, de l’eau et des sols comme c’est le cas à Sfax, Skhira et Mdhilla. Cette localité d’environ 10 000 habitants avait ainsi poussé l’Etat tunisien à abandonner cette solution en 2013. En 2014, l’Etat renégocie alors une partie du budget initialement prévu pour la décharge et alloué par l’Union Européenne (UE), et vise alors plutôt un « projet de gouvernance » jugé plus « opportun » dans un tel contexte. « Le PGE Gabès », Projet d’appui à la Gouvernance Environnementale locale de l’activité industrielle à Gabès », est ainsi lancé en 2015. Il est actuellement piloté par Expertise France, et est financé à hauteur de 5 millions d’euros par l’UE. Il y a un an, quand je rencontrais Nader un activiste de Chott Salem, il se désolait d’une certaine « passivité des populations » mais la comprenait : « Ils pensent qu’ils sont considérés comme des citoyens de deuxième niveau. Il y a eu beaucoup de promesses non tenues pour faire cesser le rejet de phosphogypse dans la mer et sur les plages de Chott Salem, beaucoup de tableaux périodiques de dépollution sans cesse reportés, et finalement aucune solution, aucun travaux sérieux depuis 5 ans ». Il m’expliquait que la société civile à Chott Salem avait « consacré du temps à la recherche et à l’analyse » mais que depuis 2015, « elle en avait conclu que ce n’était pas efficace »