L’actualité au fil des mobilisations environnementales – Juin 2018

Mobilisations

Les données de l’Observatoire Social Tunisien

Droit à l’eau

Des citoyens de Oueslatia – Kairouan ont bloqué la route pour revendiquer leur droit à l’eau potable.

Plus de 50 familles de Chraitia Sud, Chrarda – Kairouan ont protesté pour demander leur droit à l’eau potable. Il est à noter que le réseau des eaux potables passe par la région sans que les habitants soient connectés.

Les habitant de la Rue Abou Kacem Chebbi, Chebika – Kairouan ont lancé un appel d’urgence à la SONEDE pour réparer une fuite de l’eau potable. Cette fuite, par ailleurs, a engendré des problèmes sanitaires à cause des eaux stagnantes.

Les habitants de la région de Kchardia, Aala – Kairouan ont fermé les institutions publiques et ont brulé des pneus dans la ville pour revendiquer leur droit à l’eau potable.

Les agriculteurs de la région de Sidi Mahmoud, Chebika – Kairouan ont effectué une protestation devant le local du gouvernorat pour revendiquer leur droit à l’eau potable et l’eau d’irrigation après les dommages que leurs cultures ont subis.

Les habitants de Ain Boumra, Sebikha – Kairouan ont protesté devant la maison des jeunes pour revendiquer leur droit à l’eau potable et d’irrigation.

Les habitants de Medhila – Gafsa ont lancé des appels d’urgence aux autorités pour trouver des solutions à la coupure de l’eau potable à cause des pannes dans le réseau.

Un groupe de femmes de Medhila – Gafsa ont bloqué la route devant le bus des travailleurs de la compagnie de phosphate pour protester les coupures continues de l’eau potable.

Les habitants de Senia Ghazel – Zaghouan ont demandé aux autorités d’intervenir pour trouver une solution pour l’absence de l’eau potable et de l’électricité dans leur région.

7 jeunes sont arrêtés par les forces policières après les protestations à Bir Mcherga qui revendiquent le droit à l’eau potable.

Les habitants de Fom El Khanga, Tamoghza – Tozeur ont bloqué la route en protestation contre la coupure continue de l’eau potable et d’irrigation dans la région.

Des habitants de Kana Haram, Fernana – Jendouba se sont rassemblés devant le gouvernorat pour revendiquer leur droit à l’eau potable. Il est à noter que cette région est à quelques centaines de mètres de 3 barrages : Oued Barber, Beni Mtir et Bouhertma.

Les agriculteurs du périmètre irrigué de Bou Salem – Jendouba ont bloqué la route pour revendiquer leur droit complet à l’eau d’irrigation.

Un nombre d’agriculteur de Sebikha – Kairouan ont envoyé une pétition au gouverneur de Kairouan pour intervenir pour l’arrêt d’un fourrage de puits profond sans autorisation. Ils ont insisté sur le fait leurs cultures sont touchées par la baisse des niveaux de leurs puits autorisés.

Un groupe d’habitants de Redeyef – Gafsa ont fermé la laverie de la compagnie de phosphate comme protestation contre la coupure de l’eau potable.

Des habitants de la région Amaimia, Sidi Aich – Gafsa ont bloqué la route pour protester la coupure continue pendant 15 jours de l’eau potable à cause de la panne du puits principal.

Droit à un environnement sain

Un nombre d’activiste de la société civile au sein de la LTDH et 5 membres du conseil municipal ont visité, en urgence, la région de Metbasta – Kairouan. Cette visite a pour but de soutenir les habitants qui souffrent des gaz émis du sol.

Les habitants de Ouerfla, Chebika – Kairouan continuent les protestations pour revendiquer la connexion de leur région par le réseau d’assainissement.

Les habitants de la Cité des Jeunes – Gafsa se sont plaints des odeurs émises d’une source inconnue sur la route principale à côté du siège de la protection civile.

Le réseau associatif pour la protection de la Forêt de Radès organise en compagnie de plusieurs associations environnementales comme Biati- بيئتي, Tunisie Recyclage, AMIS Association de Mégrine pour l’Innovation et la Sauvegarde et Interact Club Tunis East Coast ainsi que des membres de la société civile tunisienne un grand rassemblement pour dire non au projet qui va massacrer la forêt de Radès.

Les habitants de Chrarda – Kairouan ont protesté contre l’usine de « fitoura » installé dans la région qui provoque des dégâts environnementaux. Ils ont demandé sa délocalisation ou bien le contrôle de ses émissions.

Les habitants de la cité Malaji Sahnoun – Kairouan ont bloqué la route pour protester contre l’écoulement des eaux d’assainissement.

Des citoyens de la région de Metbasta au Kairouan Nord ont bloqué la route entre Kairouan et Tunis pour protester contre l’incendie d’un hectare de terre.

Le cadre éducatif de l’école primaire El Mansoura – Kairouan ont fait un appel médiatique pour protester les déchets qui sont jetés autours de l’école.

Les habitants de Dhrea El Wost, Kairouan ont protesté contre les déchets et les eaux polluées rejetés par l’usine des tomates dans la région.

Les habitants de la ville de Kairouan ont lancé des appels médiatiques pour trouver des solutions aux moustiques. Il est à noter, que cette année, il y n’y a pas eu des traitements des cours d’eau.

Les petits pêcheurs ont effectué un sit-in dans la porte principale du port de Chebba – Mahdia pour protester contre les techniques de pêche qui affectent les plahes.

Déclarations officielles et projets publics

Le ministre des Affaires Locales et de l’Environnement inaugure la station d’épuration du pont de Bizerte. Cette station s’intègre dans un projet complet avec un budget de 5 millions de dinars qui vise à connecter 3100 habitants dans la région du pont de Bizerte au réseau d’assainissement.

Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a dévoilé une stratégie nationale du secteur de l’eau à l’horizon 2050 fondée sur l’économie des ressources hydrauliques, lors du Forum économique tunisien organisé par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE). “Cette stratégie sera en mesure de préserver chaque goutte d’eau via la construction de barrages ; des lacs colinéaires et des forages en plus de certains projets des eaux profondes projetés dans le sud du pays”, a assuré Y.Chahed.

Le chargé des ressources hydrauliques et de la pêche dans le ministère d’agriculture, Abdallah Rabhi, a visité le gouvernorat de Kasserine pour présider, avec le gouverneur, la réunion du comité régional des eaux. De plus, Rabhi a inauguré, avec l’ambassadrice de la confédération Suisse, le projet de l’approvisionnement de l’eau potable à Kasserine qui utilise l’énergie solaire.

La balance commerciale alimentaire a enregistré, durant les cinq premiers mois de 2018, une amélioration remarquable, le taux de couverture des exportations par les importations a atteint 109,6% contre 67,1% durant la même période de 2017, selon les données publiées par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le ministre des Affaires Locales et de l’Environnement a déclaré que la Tunisie s’engage dans la lutte contre le plastique. Il promet une interdiction officielle des sacs en plastique à partit du 1er Janvier 2020.

Atelier de travail « pour une politique migratoire tunisienne inclusive et protectrice des droits »

Note de cadrage :

Atelier de travail « pour une politique migratoire tunisienne inclusive et protectrice des droits »

Hôtel Majestic, Tunis, 26 et 27 juin 2018

Contexte :

Depuis son indépendance, la Tunisie a participé à des programmes d’échanges et d’invitation d’étudiants africains depuis tout le continent. Ces échanges ont toujours été intenses et ont tendance à être encore davantage sollicités ces derniers temps. Comme dans tout cursus universitaire, les étudiants ont tendance à effectuer des stages et parfois saisir, directement à la fin de celui-ci, des opportunités d’emploi. Ainsi, dès lors que des programmes d’échanges d’étudiants sont mis en place, il semble nécessaire d’envisager et de préparer la possible professionnalisation de ceux-ci dans le cadre juridique national en assurant un accès au travail garanti et des conditions de travail décentes. Aussi, partant de ce constat, la liberté d’association et syndicale doivent donc pour voir être assurées.

La Tunisie, depuis la « Révolution de la dignité » et l’intervention étrangère en Libye en 2011, est devenue un espace de circulation, non plus essentiellement d’émigration vers le continent européen, mais aussi d’immigration et de transit sur son sol. L’expérience du camp de réfugiés de Choucha en a été un exemple, avec une expérience volontariste de la part du gouvernement tunisien, qui a accepté une mission internationale de grande ampleur. La tâche a été compliquée, malgré un grand élan citoyen. Elle n’a pas été sans conséquences pour les populations tant accueillantes, que pour les réfugiés. Les tentatives de plusieurs d’entre eux de rester vivre en Tunisie n’avait pas été clairement envisagées et elles se sont par conséquent déroulées parfois difficilement. Les protections vis-à-vis des abus de certains employeurs sont généralement très faibles, et de nombreux cas d’exploitation notamment à l’égard des femmes migrantes ont été révélés, et peuvent désormais être pris en charge par la nouvelle Instance de lutte contre la traite.

De nombreuses familles libyennes sont également venues chercher refuge en Tunisie depuis 2011. Pouvant circuler de manière facilitée grâce à un accord tuniso-libyen, les conditions de séjour pour beaucoup d’entre elles n’en furent pas plus facile, et a fortiori depuis que la situation économique libyenne est entrée en crise. De nombreuses questions se sont posées alors et se posent encore comme celles de l’accès à l’éducation pour les enfants de nationalité libyenne, l’accès au travail, à la santé en Tunisie…

Dans le contexte politique actuelle, laissant place dans de nombreux pays au repli sur soi dû notamment aux conséquences de la crise économique de 2008, mais aussi en raison de l’instrumentalisation du sujet migratoire – particulièrement au sein de l’Union Européenne – par des représentants politiques à des fins essentiellement sécuritaires, la Tunisie doit prendre garde et veiller à se protéger contre les velléités européennes d’externalisation de leurs frontières. En revanche, elle essaye aussi de se prémunir contre les tentations de politiques populistes anti-migrants présentes également chez certains de ses voisins, et assurer des conditions de séjour et de traitement dignes des personnes immigrant sur son territoire. Cela s’effectue notamment dans le cadre de la construction d’une nouvelle politique migratoire comprise dans la Stratégie Nationale Migratoire, qui doit permettre de mettre de côté les lois encore employés de la dictature comme la loi du 3 février 2004.

Le Maroc voisin, ayant une expérience plus ancienne dans l’immigration et les migrations de transit sur son territoire, a mis en place une nouvelle politique migratoire plus inclusive et respectueuse des droits des migrants depuis notamment l’année 2013 et les luttes menées par des associations marocaines et le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Cet atelier de travail a donc pour objectif de réunir des représentants marocains de ces campagnes qui ont été menées depuis plusieurs années et des représentants associatifs et universitaires tunisiens afin de proposer des recommandations et des plans d’action concrets pour favoriser la défense des droits des migrants dans le cadre d’une nouvelle politique migratoire en Tunisie. Ces recommandations seront compilées de façon thématique dans un mémorandum et seront présentées lors d’une journée de travail à des décideurs et décideuses tunisiens début septembre.

Objectifs principaux de l’atelier :

- Réunir des activistes et chercheurs marocains et tunisiens pour l’élaboration d’un plan d’action engagé pour fournir des recommandations à la politique migratoire tunisienne en construction.

- S’inspirer et apprendre des enseignements de l’expérience de lutte marocaine plus ancienne en matière de migrations.

- Fédérer et mettre en place des mécanismes et méthodes d’action entre acteurs de défense pour les droits des migrants en Tunisie plus efficaces et structurés.

- Accroître le travail entre le gouvernement et les associations

Thèmes abordés :

- Thèmes transversaux :

- Expérience de luttes marocaines en matière de défense des droits des migrants au Maroc (campagnes, régularisation, coordination nationale…)

- Expérience de lutte tunisienne en matière de défense des droits des migrants

- Etat des lieux des normes en vigueur en Tunisie règlementant les migrations et de celles en cours de construction (Stratégie Nationale Migratoire)

- Propositions et recommandations pour favoriser la construction d’une politique migratoire tunisien plus inclusive et protectrice des droits

- Thèmes spécifiques (des exemples de recommandations peuvent être identifiés dans ce document))[1]:

- Droits au séjour

- Refus d’entrée, privation de liberté et expulsions

- Protection des mineurs migrants (enfants, adolescents et jeunes adultes en famille ou non accompagnés)

- Protection des femmes migrantes

- Droit à des conditions de travail décentes

- Liberté d’association et liberté syndicale

- Droit au regroupement familial

- Mécanisme national de demande d’asile et de protection

- Campagnes de régularisation

Méthodologie :

- Trois sessions d’une demi-journée composée à chaque fois d’une séance plénière, suivie de deux ateliers de travails simultanés destinés à pouvoir fournir un mémorandum final riche en propositions et recommandations.

Résultats de l’atelier :

- Un mémorandum comprenant des propositions et des recommandations qui seront soumis à des décideurs tunisiens lors d’une Journée de travail début septembre 2018

- Une stratégie de travail en réseau d’acteurs associatifs marocains et tunisiens

- Un plan d’action inter-associatif tunisien

[1] Plaidoyer pour une réforme des lois reltives aux migrants, étrangers, et à la nationalité en Tunisie, Monia BEN JEMIA, Souhayma BEN ACHOUR, Réseau Euromed Droits et Centre de Tunis pour la Migration et l’Asile (CeTuMA), Décembre 2014 : https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/REMDH_CETUMA_Monia-BJ_Souhayma-BA_Plaidoyer_r–forme-des-lois-sur-la-migration-les—trangers-et-la-nationalite_fr-2.pdf (en français) https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2014/12/REMDH_CETUMA_Monia-BJ_Souhayma-BA_Plaidoyer_r–forme-des-lois-sur-la-migration-les—trangers-et-la-nationalite_ar.pdf (en arabe).

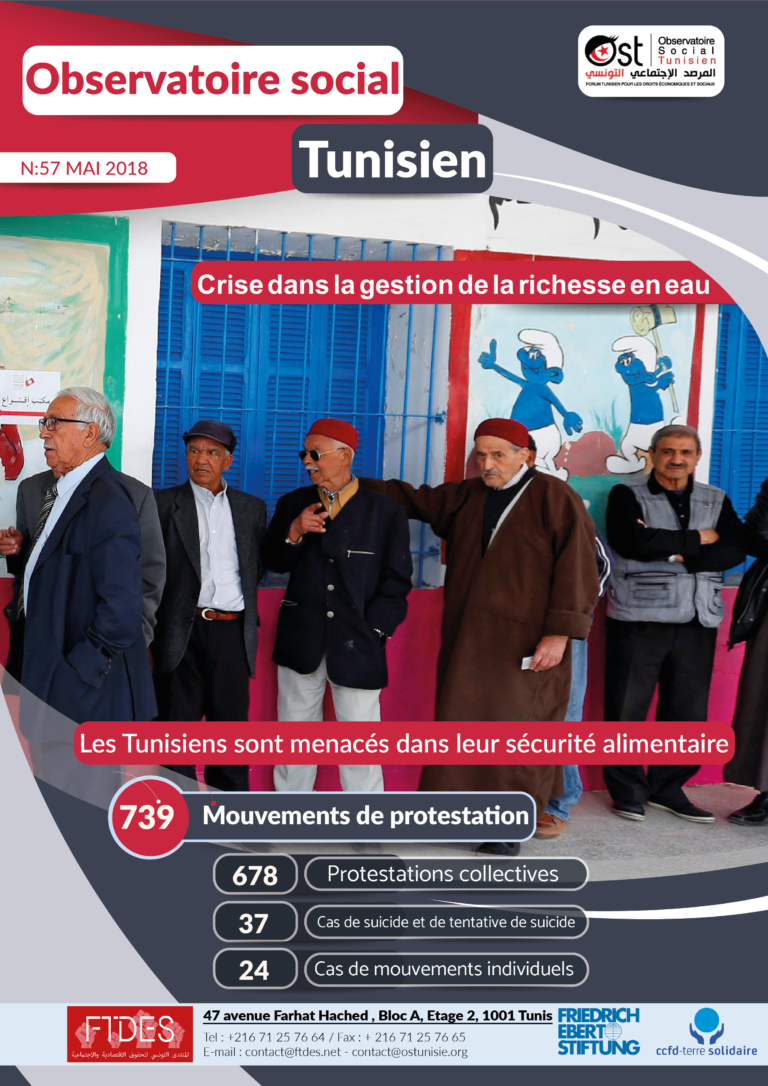

OST: Rapport mai 2018

L’événement marquant du mois de mai 2018 a été sans conteste les élections municipales. Ces premières élections municipales organisées en Tunisie après la révolution, selon les nouvelles visions et les nouveaux mécanismes en relation avec la démocratie locale et la décentralisation tels qu’énoncés dans la Constitution de la Seconde République

Français ArabeNote politique ALECA Tunisie

Note politique ALECA Tunisie

Par: Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) – CNCD-11.11.11 – International Treatment Preparedness Coalition (ITPC) MENA – Euromedrights – Transnational Institute (TNI)

Un Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) est aujourd’hui en négociation entre la Tunisie et l’Union européenne (UE). Il vise à accroitre les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’UE. Ce que l’UE présente comme une approche adaptée au nouveau contexte de transition démocratique et de reconstruction économique de la Tunisie ne fait en réalité qu’approfondir l’ouverture commerciale déjà présente dans l’Accord d’association (AA), négocié avec la dictature de Ben Ali, et qui avait été critiqué à l’époque à la fois par les syndicats et le patronat[1]. Même si la négociation d’un nouvel accord complet et approfondi peut représenter une opportunité pour certains secteurs, cette note politique souligne les risques qu’il comporte, appelle à la conduite préalable d’une évaluation de l’AA et d’une étude d’impact indépendante de l’ALECA, et fait des recommandations pour un accord cohérent avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Sept ans après la révolution, la contestation sociale monte, en particulier dans les régions de l’intérieur de la Tunisie, les plus défavorisées[2]. Suite aux révolutions arabes, l’UE a dit vouloir s’adapter aux nouveaux contextes et défis sud-méditerranéens. La nouvelle politique européenne de voisinage (PEV) présentée en 2015 propose à chacun de ses partenaires un partenariat sur mesure, adapté à sa volonté de s’engager avec l’UE et sur la voie de la transition démocratique. Selon le principe de « more for more », le partenariat avec l’UE peut se renforcer à mesure que des réformes sont mises en place. Outil central de cette nouvelle PEV : les ALECA, qui sont proposés au Maroc et à la Tunisie en premier lieu. Ils ont pour objectif de compléter l’ouverture commerciale par la libéralisation de nouveaux secteurs (agriculture, services, investissements, marchés publics), mais aussi de l’approfondir en éliminant les « barrières non-tarifaires » au commerce et en organisant une coopération réglementaire. Mais ce que l’UE présente aujourd’hui comme une offre adaptée au nouveau contexte régional n’est que la poursuite de l’approche déjà présente dans les Accords d’Association (AA) lancés dans les années 1990. Avec l‘ALECA, l’UE utilise par ailleurs le modèle d’accord dit « OMC+[3] », signé notamment avec le Canada (CETA) et en négociation avec des pays de tous les continents. Il est donc inapproprié de parler d’un partenariat sur mesure.

Une prolongation de l’Accord d’Association

Une partie des impacts potentiels de l’ALECA sur la situation socio-économique en Tunisie peut être évaluée à l’aune des attentes et réalisations de l’AA UE-Tunisie. Conclu en 1995, ce dernier avait pour but, selon ses promoteurs, d’ouvrir le marché européen aux produits industriels tunisiens, d’augmenter la croissance économique, de permettre à la Tunisie de prendre une meilleure place dans les chaînes de valeurs mondialisées, d’attirer davantage d’investissements directs étrangers (IDE) et de réduire l’endettement extérieur[4]. Malgré l’absence d’évaluation complète[5], les signes sont déjà clairs : depuis 1995, les IDE sont concentrés dans les régions côtières, en majorité dans des entreprises exportatrices agissant en régime offshore (donc ne contribuant pas aux finances publiques du pays), la balance commerciale se dégrade[6], l’économie tunisienne s’enferme dans des productions à faible valeur ajoutée, le chômage des jeunes diplômés explose[7]. Le bilan est loin des attentes.

Libéralisation de l’agriculture

L’agriculture est un secteur important de l’économie tunisienne, représentant 10% du PIB (contre 1,5 % pour l’UE[8]), 14,2 % de l’emploi total[9] et 45% dans les zones rurales[10].

La libéralisation agricole pourrait permettre à certains produits tunisiens d’accroitre leurs exportations, en particulier l’huile d’olive et les dattes[11]. Ainsi l’ALECA devrait avoir pour effet de stimuler l’emploi dans la production de fruits et légumes ou d’huiles végétales, mais il s’agira en majorité d’emplois non-qualifiés et temporaires[12]. De plus, beaucoup de quotas d’exportations ne sont aujourd’hui pas remplis, comme dans le cas des oranges. Ainsi, pour les agrumes, une plus grande ouverture ne semble pas bénéfique[13].

Au contraire, l’ouverture du marché tunisien risque d’engendrer une vulnérabilité accrue du secteur agricole face aux exportations européennes, plus productives et subventionnées par la Politique agricole commune (PAC). L’Espagne est ainsi le premier exportateur d’agrumes au monde et ses produits pourraient entrer à terme librement en Tunisie. Plus encore, certains secteurs essentiels comme les céréales ou l’élevage pourraient souffrir de pertes nettes en volumes de production, en valeur ajoutée et en emplois[14]. La Tunisie risque ainsi d’approfondir une orientation agro-exportatrice déjà encouragée par l’investissement des grandes entreprises européennes du secteur, de perdre en qualité d’emplois et de devenir plus dépendante des marchés extérieurs pour ses besoins alimentaires de base.

Libéralisation des services

Dans le secteur des services (60% du PIB et 50% de l’emploi total[15]), les secteurs des technologies de l’information et de la communication, des services financiers et des transports sont les plus dynamiques, mais aussi les plus protégés[16]. Or ces secteurs risquent d’être les plus touchés par la concurrence européenne. Une étude commandée par la Commission européenne et publiée en mai 2013 indique que le secteur tunisien des services devrait enregistrer une baisse de ses exportations et une hausse de ses importations des suites de l’ALECA[17].

La libéralisation des services se fera en outre via des listes négatives. Le principe est simple : la liste ouvre potentiellement l’ensemble des services à la concurrence des entreprises de l’autre partie signataire, à l’exception des réglementations et des secteurs explicitement listés en annexe – contrairement aux listes positives en vigueur à l’OMC, qui limite la libéralisation aux services explicitement engagés. Les services, dont les services publics, qui ne seraient pas correctement listés seraient par conséquent soumis à la concurrence européenne.

Par ailleurs, la relation est déséquilibrée en matière de liberté de circulation, car les prestataires de services tunisiens ont besoin de visas et de permis de travail, contrairement à leurs concurrents européens qui peuvent aller et venir sans visa. Ainsi depuis le début des négociations, la Tunisie demande un accord sur la mobilité des travailleurs, lié à l’ALECA[18].

Protection des investissements

Les mesures de protection des investissements pourraient poser des problèmes économiques, sociaux et démocratiques. Le texte proposé par l’UE interdira explicitement à la Tunisie de prévoir des obligations de transfert de compétences et de technologies pour les investisseurs européens dans le pays, alors qu’ils pourraient permettre une montée en gamme de l’économie tunisienne, ou encore des conditions de recrutement de personnel tunisien[19].

D’autre part, un accord sur le règlement des différends entre investisseur et Etat devrait être négocié[20]. Il sera probablement distinct de l’accord de commerce, étant donné la décision de la Commission européenne de distinguer désormais ces deux matières[21]. Comme dans le cas des traités entre l’UE et le Canada (CETA[22]) ou les Etats-Unis (Tafta / TTIP[23]), cela pose un problème de contrôle démocratique et de respect de l’Etat de droit. Dans les faits, la clause d’arbitrage permettrait aux investisseurs étrangers d’attaquer la Tunisie pour « expropriation indirecte » dans des tribunaux privés spéciaux. Ils pourraient dès lors exiger une indemnisation du fait que le gouvernement tunisien aurait légiféré sur la protection des travailleurs, la santé ou l’environnement par exemple[24]. Cette disposition a déjà coûté des centaines de millions de dollars à des Etats qui avaient tenté de réglementer l’économie pour protéger l’intérêt général[25].

Harmonisation réglementaire et propriété intellectuelle

L’UE propose une harmonisation de la réglementation tunisienne vers l’acquis communautaire, que ce soit en matière d’obstacles techniques au commerce, de règles sanitaires et phytosanitaires, ou des droits de propriété intellectuelle (DPI). L’adoption de ces nouvelles règles va à l’encontre de la souveraineté de la Tunisie. En tant que pays souverain, qui ne fait pas partie de l’UE, c’est à elle de faire le choix des valeurs, règles et normes dont elle veut se doter par rapport à l’alimentation, les produits chimiques, les technologies, la gestion des données personnelles… De plus, les capacités normatives et technologiques de la Tunisie étant différentes de celles de l’UE, transposer directement les normes européennes risque de ne pas convenir à la situation tunisienne.

Par ailleurs, la proposition relative aux DPI est de type « ADPIC+[26] » et entraînerait par conséquent une réduction des marges de manœuvres politiques des autorités tunisiennes en matière de santé publique. En particulier, elle allongerait les durées des brevets, protègerait les données des essais cliniques de nombreux médicaments et entrainerait ainsi une réduction de l’accès de la population tunisienne à des médicaments génériques[27].

Conclusion : la Tunisie n’est pas prête pour l’ALECA

La Tunisie est considérée comme un exemple réussi de transition démocratique issue des printemps arabes. Mais les acquis en matière de droits civils et politiques sont aujourd’hui fragilisés par la détérioration de la situation économique et sociale du pays. Or la révolution de 2011 était elle-même la conséquence d’une situation sociale catastrophique. Certains secteurs, notamment l’huile d’olive, pourraient profiter de l’ouverture commerciale approfondie, mais l’ALECA, élaboré sur les fondations de l’AA, risque par ailleurs de mettre en difficulté les petits agriculteurs, les prestataires de services, les petits entrepreneurs, de restreindre l’accès à la santé, de limiter la liberté de la Tunisie à légiférer en matière sociale ou environnementale, et de freiner sa montée en gamme technologique. En un mot, l’ALECA risque de réduire les marges de manœuvre politiques de la Tunisie pour faire face à ses défis socio-économiques.

Le moment semble peu propice pour négocier un accord d’une telle envergure. La Tunisie ne dispose pas actuellement d’avantage comparatif fort lui permettant de rivaliser avec les économies européennes. De plus, la transition démocratique est loin d’être achevée : les instances constitutionnelles, notamment la Cour constitutionnelle[28], ne sont pas encore en place, le Parlement manque de moyens, et les problèmes de fond, notamment les inégalités sociales et territoriales ainsi que les choix collectifs de développement, n’ont pas été tranchés. Il importe donc de permettre à la Tunisie de mener à terme son processus de démocratisation, d’une part, et de finaliser une évaluation réellement indépendante de l’AA, d’autre part, avant de mener plus avant les négociations d’un nouvel accord – qui devrait être davantage centré sur la réalisation des Objectifs de Développement Durable en Tunisie.

Recommandations

Le commerce doit être au service du développement durable. Alors que le processus de négociations s’accélère, nous recommandons donc au contraire de prendre le temps nécessaire à la réflexion et à l’évaluation et demandons de :

- Conditionner les négociations à la finalisation de l’évaluation des Accords d’association et réaliser une étude d’impact (ex ante) indépendante de l’ALECA incluant l’impact sur les droits humains et le développement durable, conformément aux Principes directeurs applicables aux études de l’impact des accords de commerce et d’investissement sur les droits de l’homme[29].

- Sur base des résultats de ces évaluations et si un accord est propice pour la Tunisie, adopter un nouveau mandat de négociation s’inspirant du mandat commercial alternatif[30], pour permettre à l’accord de contribuer au développement durable de la Tunisie.

- Assurer un processus de négociation démocratique veillant à la fois la transparence des négociations en publiant le mandat, ainsi que les textes de négociation actualisés, et veillant à l’établissement d’un véritable débat public sur les enjeux liés au traité.

- Exclure tout accord incluant une clause d’arbitrage. Elles permettent aux investisseurs étrangers d’attaquer les Etats signataires pour « expropriation indirecte » et d’ainsi contester l’adoption de nouvelles législations, en particulier avec des objectifs sociaux, environnementaux ou sanitaires cohérents avec les Objectifs de Développement Durable.

- Inclure un chapitre développement durable contraignant, lié à un mécanisme de plainte et de sanction et garantissant le respect, par tous les acteurs économiques, des Accords Multilatéraux sur l’Environnement et des conventions de l’OIT, en vue de garantir explicitement la supériorité de ces accords et conventions sur l’accord commercial.

- Ne pas utiliser de listes négatives pour la libéralisation des services, mais avoir une approche de listes positives si certains services sont engagés, comme cela est de vigueur à l’OMC.

- Garantir que tout accord soit cohérent avec l’objectif de souveraineté alimentaire, ce qui implique de garantir à la Tunisie la marge de manœuvre nécessaire pour soutenir l’agriculture familiale et les pratiques agro-écologiques.

- Eviter de faire de l’ALECA un accord « OMC+ », notamment en matière de droits de propriété intellectuelle, afin de ne pas entraver la réalisation des objectifs universels relatifs au droit à la santé, de favoriser l’accès aux médicaments et, plus largement, le transfert des technologies – notamment les technologies vertes nécessaires pour la transition écologique.

- Garantir un traitement spécial et différencié à la Tunisie, dont le niveau de développement est beaucoup plus faible que celui de l’UE.

[1] Cermak, M. « Face aux révolutions arabes, le business as usual européen », CNCD-11.11.11, 15 avril 2013. https://www.cncd.be/Face-aux-revolutions-arabes-le-3963

[2] Voir : Janne D’Othée, N., « Sept ans après la révolution, la Tunisie à la croisée des chemins », CNCD-11.11.11, 15 décembre 2017. https://www.cncd.be/Sept-ans-apres-la-revolution-la

[3] L’UE s’engage ces dernières années dans la négociation de nombreux accords bilatéraux (avec le Canada, Singapour, le Japon, le Vietnam, le Mexique…) afin de dépasser les blocages actuels à l’OMC, d’où le terme « OMC+ ». Cela lui permet d’inscrire des clauses qu’elle ne réussit pas à obtenir dans le cadre multilatéral, comme une plus grande protection des brevets pour protéger l’industrie pharmaceutique.

[4] Bedoui, A. & Mokadem, M., Evaluation du partenariat entre l’Union européenne et la Tunisie, Rosa Luxembourg Stiftung, 2016

[5] La Commission Européenne a lancé une étude concernant les 6 accords d’association euro-méditerranéens (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Jordanie, Liban), qui ne devrait rendre ses conclusions qu’en 2019. La société civile a souligné les manques en termes de garanties d’indépendance et d’impact sur les droits humains et le développement durable https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5657003_en

Le gouvernement tunisien aurait également lancé une étude.

[6] Si le déficit commercial de la Tunisie vis-à-vis de l’UE s’est amélioré grâce à l’AA c’est grâce au régime offshore. Si on considère uniquement le régime on-shore, le déficit commercial de la Tunisie s’est aggravé depuis la conclusion de l’AA. Sous ce régime, les entreprises dont plus de 66% du capital appartient à des non-résidents bénéficient d’avantages fiscaux et douaniers équivalent à environ 2,3 milliards de dinars tunisiens par an. Ils ne payaient pas d’impôts jusqu’en 2014, date à laquelle le taux a été fixé à 10%. 80% des entreprises étrangères agissent en Tunisie sous ce régime offshore et il représentait en 2014 66,2% des exportations tunisiennes. Bedoui, A. & Mokadem, M., op. cit., pp. 24-25 ; Mahjoub, A. & Saadaoui, Z., p. 68.

[7] Mahjoub, A. & Saadaoui, Z., Impact de l’Accord de libre-échange complet et approfondi sur les droits économiques et sociaux en Tunisie, Euromedrights, mai 2015.

[8]Données Banque mondiale, 2017.

[9] Données de l’INS (Institut national des statistiques de Tunisie), 2017

[10] Ecorys, Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Tunisia, Study commissioned by the Directorate General for Trade of the European Commission, November 2013, p. 136.

[11] Ibid, pp. 33-34.

[12] Mahjoub, A. & Saadaoui, Z., op. cit., pp. 27-30.

[13] Vidéo de l’European Neighbourhood Program for Agriculture and Rural Development–ENPARD, L’essentiel sur l’étude de l’impact ALECA sur la filière des Agrumes en Tunisie, https://www.youtube.com/watch?v=lzF4dcq0Er8

[14] Ecorys, Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Tunisia, Study commissioned by the Directorate General for Trade of the European Commission, November 2013, pp. 33-34.

[15] Fiche explicative « La proposition de l’UE sur les services, l’investissement et le commerce électronique », Commission européenne, avril 2016. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154500.pdf

[16] Mahjoub et Saadaoui, op. cit., pp. 44-47.

[17] Ecorys, Evaluation de l’impact commercial durable en support des négociations pour un Accord de Libre-échange Complet et Approfondi entre l’Union Européenne et la Tunisie. Résumé analytique du rapport Technique Intérimaire, étude effectuée pour la DG Commerce (Commission européenne), mai 2013, p. 6.

[18] Voir FTDES, « Négociations UE- Tunisie : libérer les échanges sans échanger les libertés ? », 8 mai 2018 https://ftdes.net/fr/ue-tunisie/

[19] ALECA, Proposition de la partie européenne (avril 2016), « Commerce des services, investissement et commerce électronique », Article 7 « Prescription de résultats », pp. 7-9.

[20] Si cette disposition n’est pas encore incluse dans le texte rendu public en 2016, elle est systématiquement incluse dans les nouveaux accords de libre-échange de l’UE. La section II du chapitre sur l’investissement, « protection des investissements » indique qu’un texte sera proposé ultérieurement.

[21] “EU Commission tends to split up trade deals”, Euranet, 23 avril 2018. http://euranetplus-inside.eu/eu-commission-tends-to-split-up-trade-deals/

[22] Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) négocié entre l’UE et le Canada.

[23] Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) négocié entre l’UE et les Etats-Unis.

[24] Voir par exemple Thomas Fritz, International Investment Agreements Under Scrutiny, Traidcraft, 2015 pp. 14-18 https://www.tni.org/files/download/iias_report_feb_2015.pdf

[25] Les Etats d’Amérique Latine ont ainsi payé 20,6 milliards de dollars à des investisseurs depuis 1996. Voir Transnational Institute, ISDS in numbers, 2017.

[26] ADPIC désigne les accords de l’OMC sur les aspects qui concernent les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Ici, la proposition vise à dépasser les engagements pris par la Tunisie dans ces accords, dans le sens d’une plus grande protection des DPI (prolongation des brevets sur les nouveaux médicaments, baisse des exigences pour les critères de brevetabilité, moins de « flexibilité » pour les pouvoir publics, instauration d’une protection des données de la recherche).

[27] Voir International Treatment and Preparedness Coalition, Évaluation du cadre légal en matière de propriété intellectuelle et impact sur l’accès aux médicaments (Egypte, Maroc, Tunisie), Septembre 2017

[28] Comme tout traité international, l’ALECA devra être conforme à la Constitution tunisienne, il faut donc que la Cour Constitutionnelle soit établie pour le confirmer.

[29] Principes directeurs applicables aux études de l’impact des accords de commerce et d’investissement sur les droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, décembre 2011 ; http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20120306_hria_fr.pdf

[30] The alternative Trade Mandate, Trade: time for a new vision, https://corporateeurope.org/sites/default/files/trade-time_for_a_new_vision-print.pdf